初心者向け自作キーボード作成ガイド(日本語配列、ハンダ無し、プログラム無し) ※2024/11/25 追記あり

はじめに

今回良さそうなPCBを発見したので、こちらでの作成方法を記載します。

自作キーボードに興味があるけどよくわからない、英語配列は嫌だ、ハンダは難しそう、プログラムなんて出来ない、という初心者の方にお勧めです。

冬休みの大人の自由工作という感じでいかがでしょうか。

購入するものとおおよその値段

以下のものを購入する必要があります。(全て最安品相当)

PCB 約5500円

プレート 約2000円 ※必須ではない

ケース 約2000円

スイッチ 約3500円

スタビライザー 約1500円 ※必須ではない

キーキャップ(JIS) 約3600円

キーキャップ(ANSI) 約2500円

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

合計 約20600円

ということで、最低限2万円くらいあれば何とかできます。

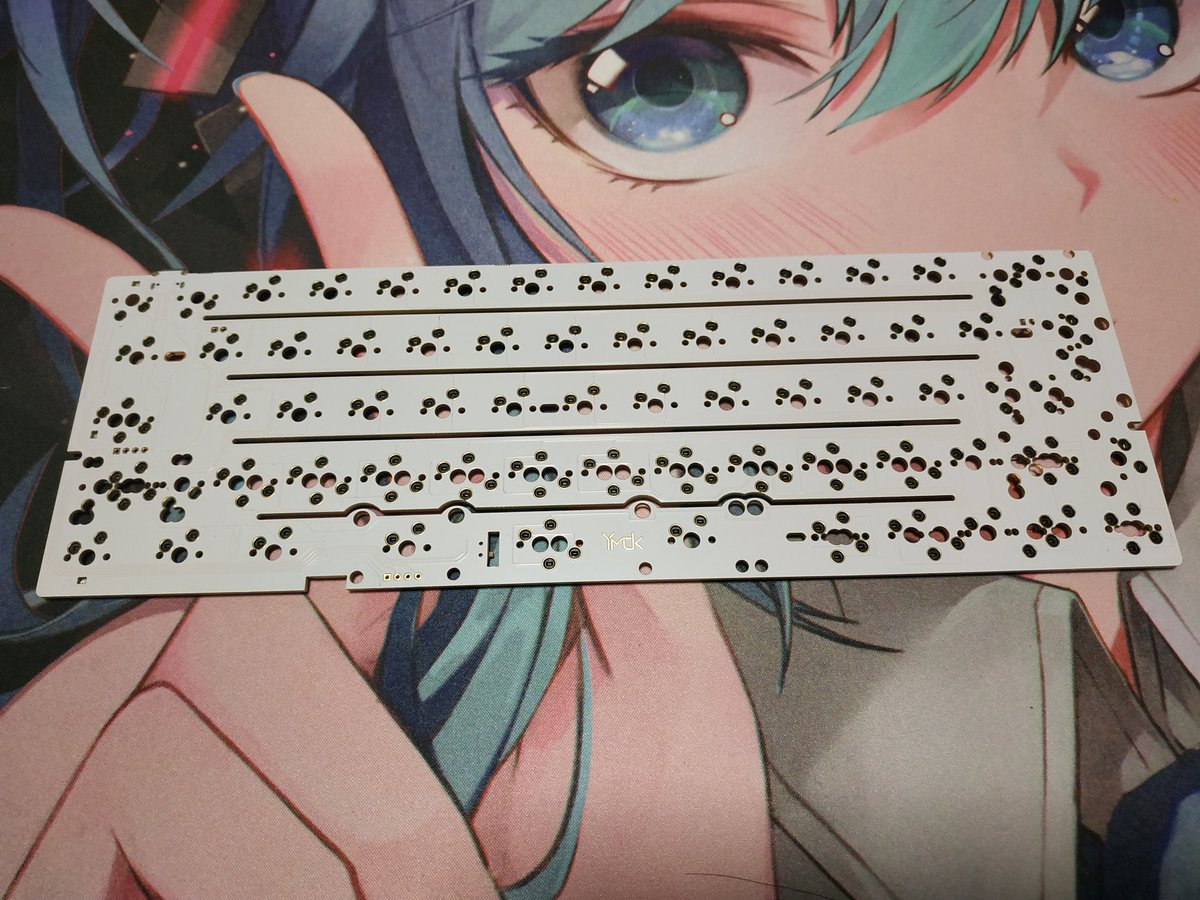

PCB 正式な商品名不明。恐らくDK6064という型 約5500円

2u Shift 64 ANSI ISOを選んでください。

これのみAliexpressでの購入となります。

以降は全てAmazon.jpで購入可能です。

プレート 2U SHIFTの物 約2000円

プレートはキースイッチをきれいにそろえて並べるための板です。今回のレイアウトでは2U SHIFTの物を選んでください。あった方が良いパーツですが、今回作成するようなハンダづけが必要ない「ホットスワップ」のPCBの場合、スイッチの位置がホットスワップのソケット側できっちり固定されるので、なくてもそれほど困るものではありません。今回の場合はバラす必要はありますが、後から追加できます。

ケース ノーブランドPoker互換プラケース 約2000円

「poker 互換 ケース キーボード」でAmazonを検索すればいろいろ出ます。

色やデザインは趣味のお好みで、キーキャップの色とマッチするものを選びましょう。センスが問われるところです。

なお金属製は値段が跳ね上がります。

今回の写真は下のシアン色で作成しています。

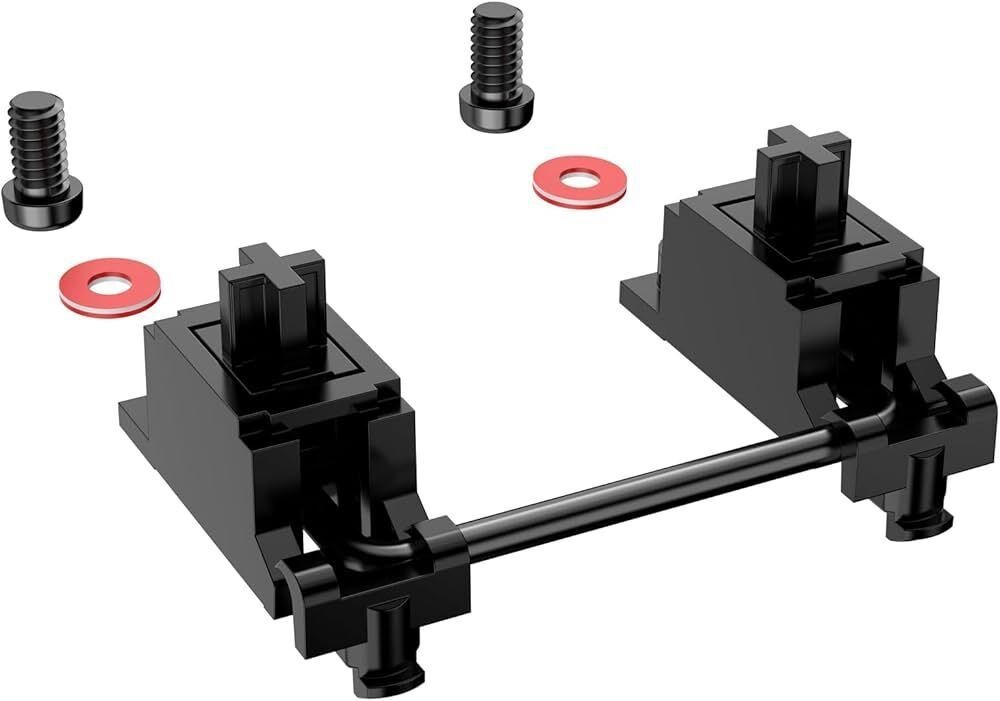

スタビライザー 約1500円

スペースバーなどの大きなキーを押す際に、端を押した際にキーが捩れてしまうのを防止するための部品です。

ねじ止めタイプとはめるタイプがありますが、ねじ止めタイプの方がオススメです。あった方が良い部品ですが、今回の構成ではスタビライザーは後から付けることもできますし、なくても動作はしますので、ケチりたければ一旦カット可能です。

キースイッチ 約3500円

CherryMX互換のもので、赤軸、青軸、茶軸などお気に入りのものを選んでください。今回は自分の好みの軽いリニア静音(ルブ済み)タイプのものです。

全部で70個になるように買ってください。下記の場合は35個入りなので2セット必要です。

キーキャップ① 日本語部分

HyperX日本語108キー 3630円

白黒ピンクの3色があります。黒以外のかななしキーキャップは自作キーボードでは人気なので品切れになりやすいです。

(市販品は黒のキーボードばかりなので、他の色を作りたい人が多いのかも)

なお、こちらは記載はないですがOEMプロファイルの模様です。

後は最近出たばかりの GRAPHT Designer Keycapあたりでしょうか。

こっちの方が高品質ですが8800円とちょっと高いです。

https://www.yodobashi.com/product/100000001008772465/

キーキャップ② 機能キー部分

こちらはお好みのデザインのもので選んでOKです。

CherryMX互換のものを選んでください。今回は価格重視で約2500円。

値段は正直ピンキリですが今回は最安レベルでチョイスしました。

今回の配列で作成するのにあたり、以下のものを使いますので、こちらが入っているかを確認してください。

①1Uのキー SHIFT ②2Uのキー SHIFT

③ISOのEnter(HyperXのものでも代用できますがあった方がデザイン〇)

それ以外のESC、TAB、CAPSLOCKなどはANSI/JIS共通です。

こだわる場合はプロファイルが日本語のキーと同じか近いものを選びましょう。AmazonよりAlliExpressの方が種類は多いので、そちらで注文するのも良いでしょう。

今回の写真のものは、手元にあったこちらのキーキャップを利用して作成しています。こちらは割と高めの部類です。

その他おまけ

また、USBケーブルが必要ですが、こちらはデータ通信ができるものであればなんでもいいです。スマホ用の物でも使えますので、敢えて買う必要はありません。

かっこつけたいのであれば、2000円前後でそれっぽいものは買えます。

また、静音化したい場合にはスポンジや、ルブという潤滑剤を利用しますが、こちらも後から施工できますので参考までに。

静音化ツールについては、スポンジとルブは比較的効果が高いですが、パッド系は気休め程度だと思います。

購入に関してのご注意点

Aliexpressについては言わずもがな中国のサイトになりますので、支払いにはクレジットカードを直接登録せず、PayPal経由が安全でしょう。

また、Amazon 含めですが、中国発送となる部品が多いため、商品到着までおおよそ1~2週間程度かかると思います。気長に待ちましょう。

キーボードの作成

これからキーボードの作成の説明に入ります。

必要となる工具は以下の通り。

①小さめのプラスドライバー

②Windowsの入ったパソコン

たったこれだけです。

まずは全ての購入品が揃っていることを確認した上で、作成を始めます。

今回のPCBにはプレートがありませんので、いきなりPCBにスイッチとスタビライザーを取り付けていきます。

今回スタビライザーを付けるのは左SHIFT、Enter、スペースバーの3か所です。

スタビライザーを組み立てる

スタビライザーにはひっかけるタイプとねじ止めタイプがありますが、今回はねじ止めタイプのものです。ねじ止めタイプの方がほんの少し高めですが、付けやすいのでこちらがオススメ。

コの字型ワイヤーと、ソケット2個、スイッチ側受けが2個で構成します。

ワイヤーは2Uサイズのものと、スペースバー用の6U、7Uの長いものがあります。

プラスチックのソケットの中に、スイッチ受けを入れて、下からコの字ワイヤーを差し込みます。スイッチ受けには前後方向があります。正しく組み立てできると、片方のスイッチのつまみ(+)を上に引っ張ると、ワイヤーにつられて逆側の(+)が同じように動きます。

今回スタビライザーは左SHIFT、Enter、スペースバーの3か所に付けます。

2Uの物2個と、6Uのもの1個を作成してください。

L字部分が(+)部分と合うものを選びます。

このPCBは複数レイアウトに対応しているため、取付け場所には注意してください。まずは左SHIFTの位置となります。

SHIFTは2U/2.25Uの2パターン作成できるPCBのため、スタビライザーの取付穴が2つつながった形になっていますが、2Uの場合は左側の方につけます。大きな穴に、ネジ穴のない側をいれて、先をひっかけます。小さい穴の方をネジで裏側から止めます。ショート防止にワッシャーを忘れずに。

同様に、Enter、スペースバーの位置にもつけます。

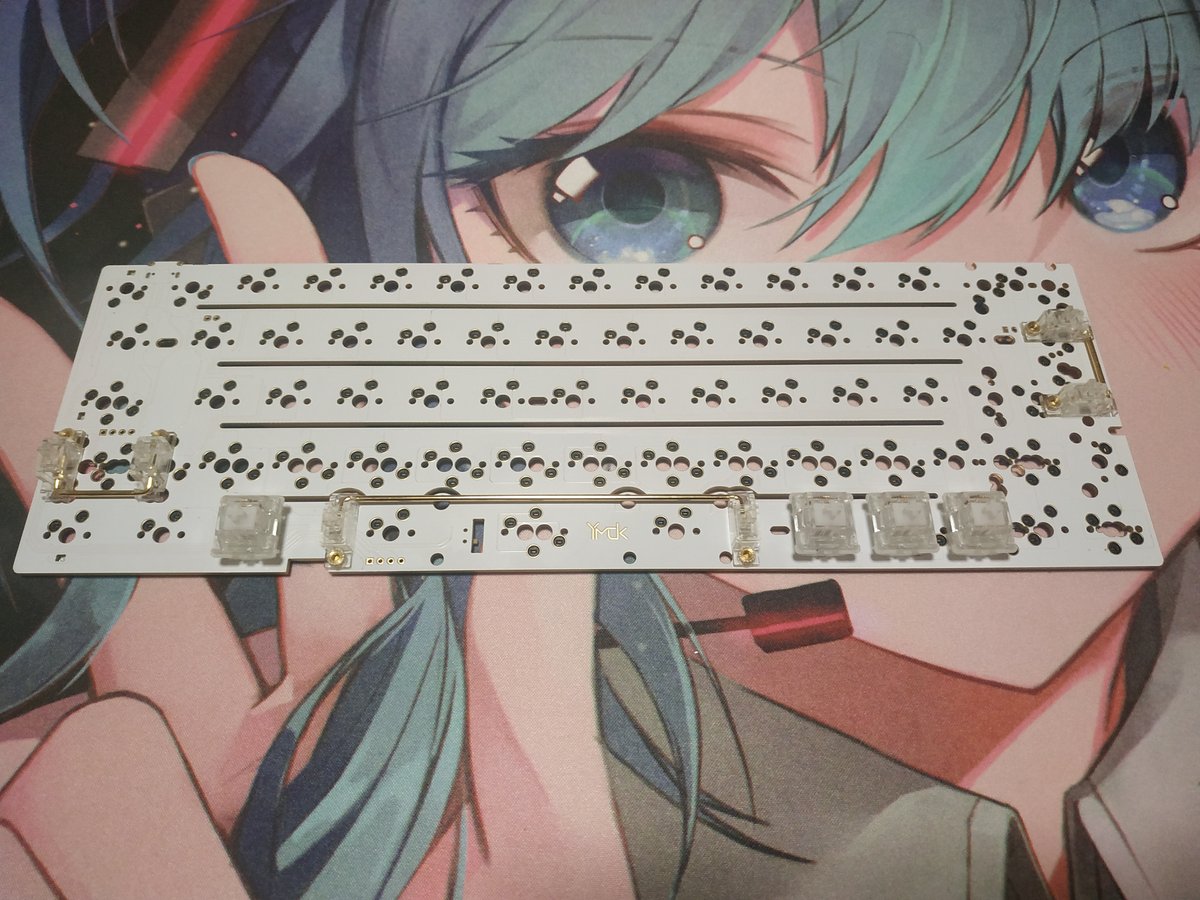

スタビライザーの取付けが終われば次はスイッチを挿していきます。

※プレートを使う場合は、先にプレートにスイッチを取り付けてから、全体を合わせてPCBに挿します。

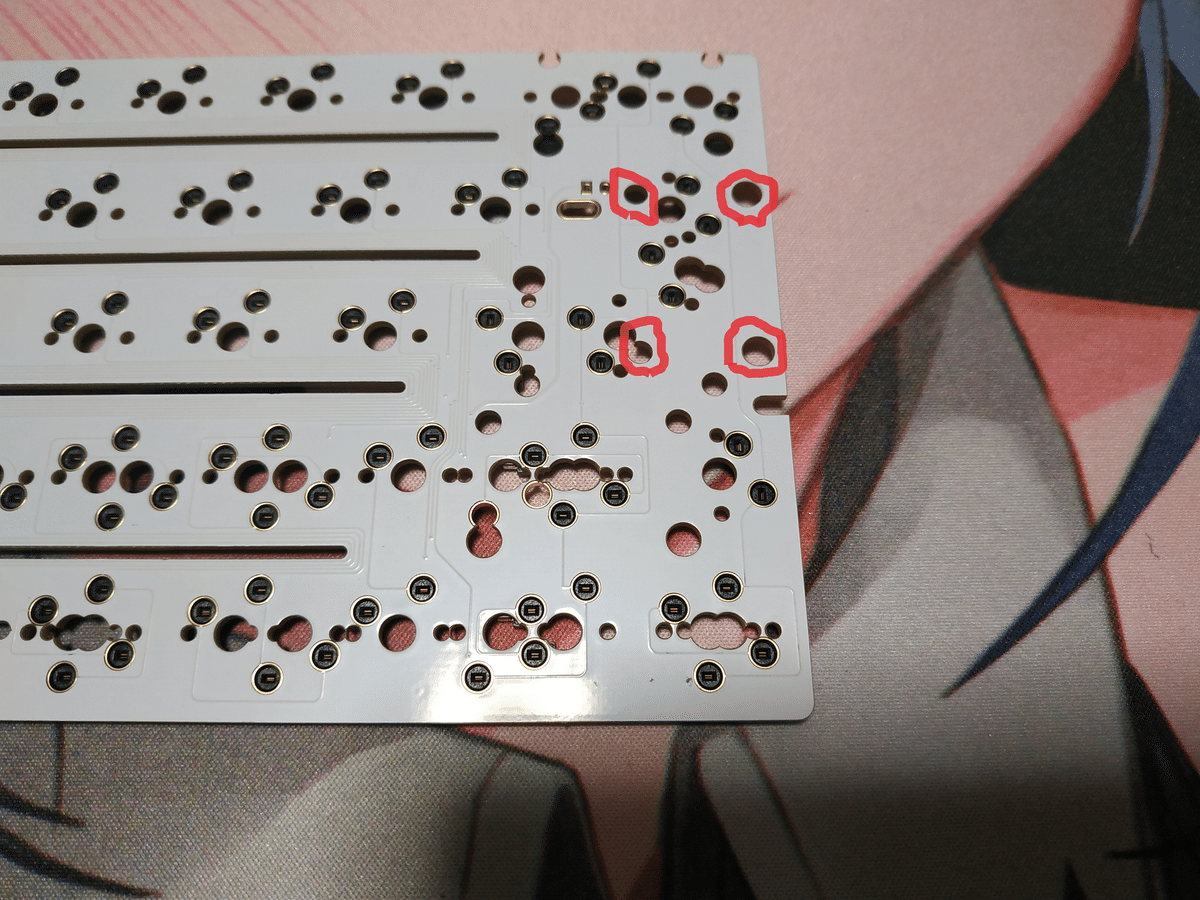

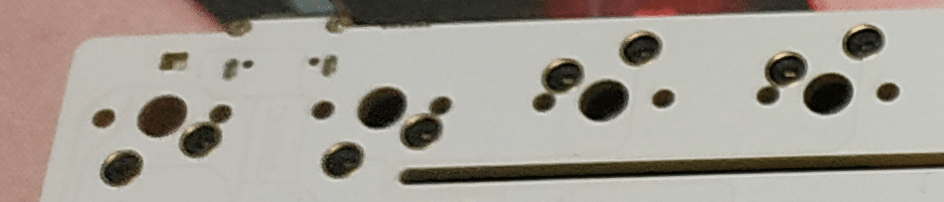

スイッチの差し込みですが、Cherry互換スイッチの形は画像のように真ん中に④大きな突起。突起の左右に③⑤小さな突起が2つ(これはない場合もあります。)

そして①②端子が2本があります。

基板側の構造はこちらのようになっています。真ん中の大きな穴と左右の小さな穴がプラスチックの足部分で、金のリングの穴が端子を挿す部分になります。挿し方としては、先に大きな穴にスイッチを合わせて、端子部分を見て先にそちらを押し込むようにすると、曲げずに上手く出来ると思います。

また、こちらの基盤ではスイッチの場所によって、差し込み向きが常に同じ方向にはなっていませんので、よく見ながら差し込んでください。

ところどころどこに挿していいかわかりづらいところもありますので、1Uの簡単なところからスイッチを挿していき、機能キーやEnterなどは後回しでもよいかと思います。

悩ましい場所については、キーキャップに先にスイッチを付けてしまい、上から合わせることで、穴の位置を確認するのが有効かと思います。

※プレートを利用する場合は、上記の穴の位置にてスイッチの向きを確認しつつ、先にプレート側にスイッチを取り付けて、全体を見ながらPCBに差し込みます。

これは別キーボードの物ですが、スイッチの向きは間違えないように。

あとは割と消化試合です。キースイッチの取付けが終わったら、ケースに取付けを行います。ケースは左上のUSBCのコネクタが入りますので、ひっかけないよう、上側を先に入れれば簡単に入ります。

あとはPCBとケースを6か所ねじ止めします。

静音化する場合などは、ウレタンパッドをネジ穴部分でカットし、ネジが入るようにして、ケースとPCBの間に挟む形で対応します。高いケース等では最初からフォームとして、専用のパッドが付いていたりします。

あとはキーキャップをはめていきます。まずは日本語キーキャップから。

今回紹介したHyperXのJISキーキャップを取り付けました。

次に機能キーを取り付けます。こちらは恐らくJISキーキャップでそのまま全てが入るセットは無いかと思いますので、US配列の物を使用しています。

スペースバーと色付きがUSキーキャップ、文字がJISキーキャップになります。

無変換・変換キーはMac用のCmdで代用。

そんなに違和感はなく出来ていると思いませんか?

こちらでハード的には一旦完成。次にキーの割り当てをパソコンで実施していきます。

今どきのキーアサインはWebで実施

今回のPCBはこちらのサイトで設定をすることができます。

一応Webではなくて、ローカルでも実行できるプログラムがありますので、

サイトが落ちたりした時など用にダウンロードしても良いです。

使い方はVIAとほぼ同じです。

キーボードをPCに接続した状態で、上記サイトを開いて、StartVialボタンを押します。すると、設定をしたいPCBの選択画面が出ますので、DK6064を選択して接続を押します。

するとこんな画面が出てきますので、まずは左上のKeyboard Layout をクリックして、Japanese(QWERTY)を選びます。

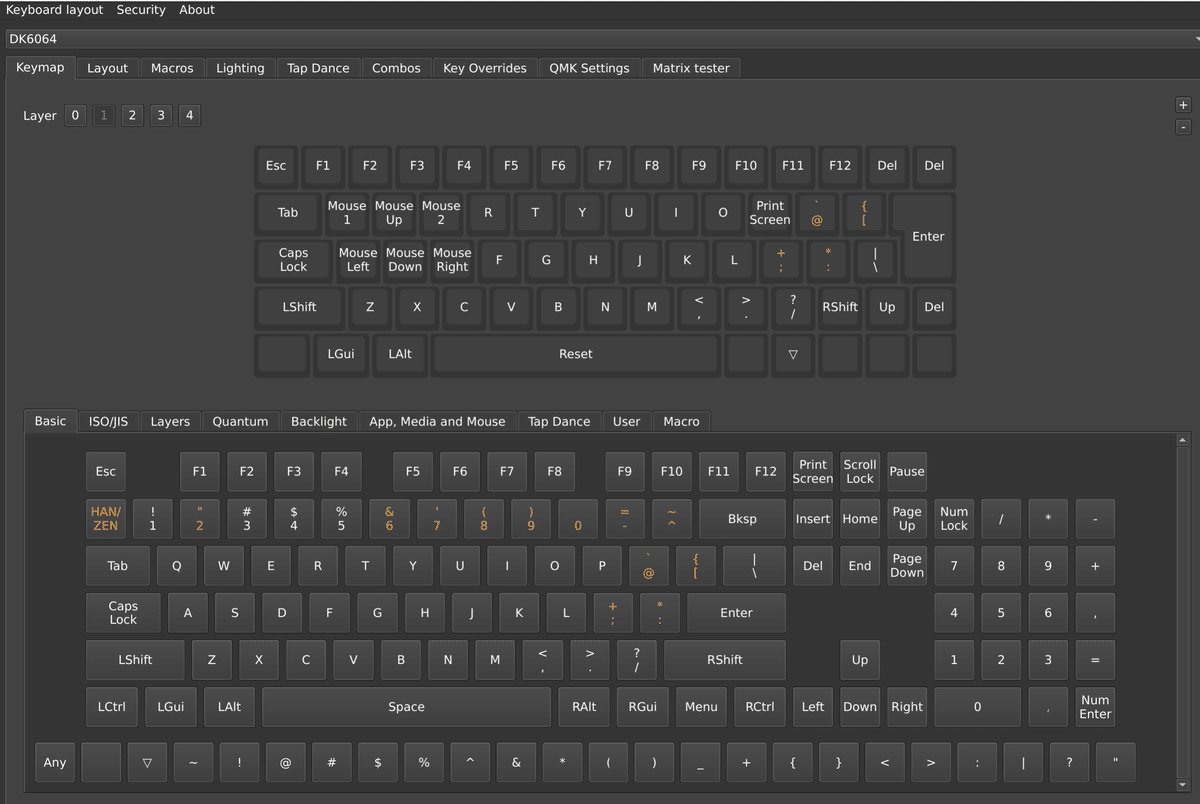

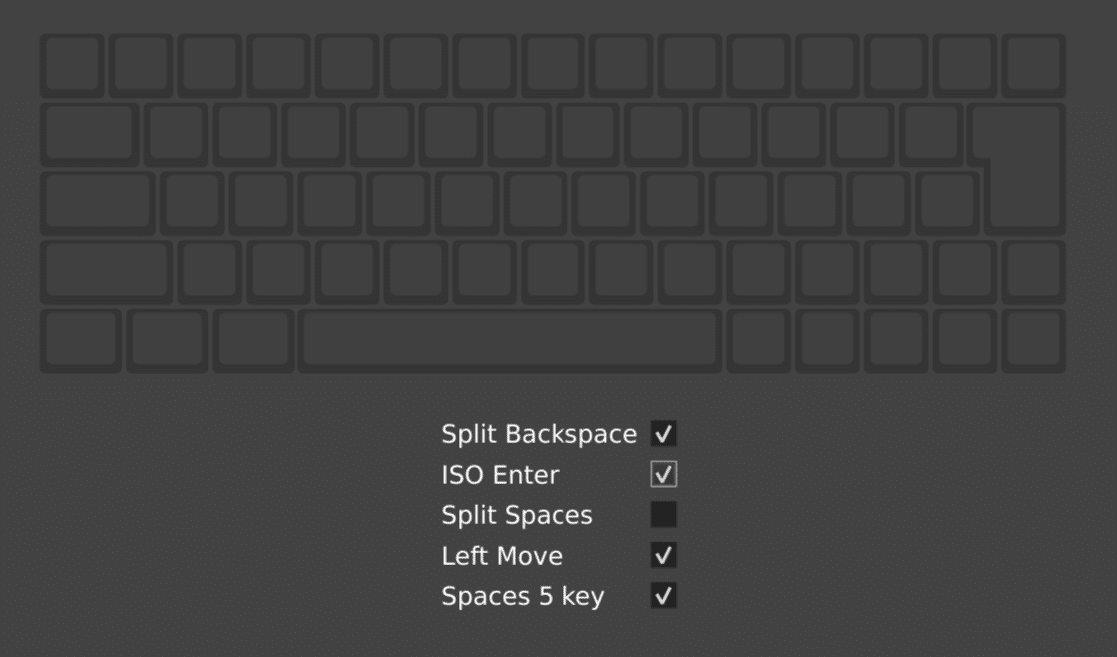

次にLayoutタブを開いて配列を設定します。

haSplit Backspace は右上BSを2Uにするか1U×2とするか。

ISO Enterは見ての通り。

Split Spacesは分割スペース(スペースを3つにするかどうか)

Left Moveは左Shiftの 2U or 2.25U

Spaces 5 key は独立カーソルとするかどうか

となります。ここの設定が終われば、Keymap をクリックし、キーマップを変更します。

まずはLayer0をクリックして選択した上で、上のキーボードの変更したいキーをマウスで選択し、ISO/JISタブのソフトウェアキーボードから、入力したいキーをクリックすればOKです。変更内容は即反映され、別のPCなどでも動作します。

キーのアサインが終われば、あなただけの自作キーボードは完成です!

なお細かい設定については、私の過去記事や、サリチル酸さんのまとめが参考になると思います。

ご注意:2024年11月現在、このPCBはマウス操作に対応したファームではないそうで、マウス操作は設定をいれても動作できません。ベンダに問い合わせしたところ、後日対応ファームにアップデートするとのことでした。

※2024/11/25追記

本日マウス操作対応のファームを送っていただきました。確認したところ問題なくマウス操作ができることが確認できました。

最後に

こちらのキーボードは一切ハンダ付けなどしていませんので、部品単位にばらして、元に戻したり、パーツを後から変更することができます。

自作パソコン同様、使っていくうちに気になったパーツを交換してアップグレードなど、自分好みにカスタマイズしていくベースには最適かと。

例えばこんな感じ。

下はウレタンシートを挟んだもの。

GRAPHT Designer Keycapに換装

オーダーメイドのWooting向けキーボードリボンで武装してみました。

ここまですると割と金額は掛かります。

以上、はんだ・プログラムのいらない、初心者向け日本語配列の自作キーボードの作り方でした。

自作キーボードに興味を持った方で、この記事が作成の一助になれば幸いです。