一級建築士製図試験_3《2時間半で作図を完成させる為に私がやったこと》

皆さん、こんにちは。YAPです。

今回も製図試験の受験生向けに作図についての記事を書きます。

まだ資格学校も始まらず、2年目の学習方法で迷っている方も多いかと思います。実際、私は最初に作図を見直しました。

■作図の見直し以外に不合格後におこなったことはこちらへ

私は初年度の時も作図スピードで悩んだことは1度もありませんでした。

初めての作図で6時間ほどかかり、平行定規を使っての作図は無理だと察した私はすぐにフリーハンド作図に切り替えました。すると最初の講義のタイムトライアルで図面の精度はともかく、2時間以内で作図が完成し、通っていた資格学校の校舎内でもダントツ1位のスタートダッシュでした。

誰から教わったでもなく、平行定規を使うことが面倒だったからという理由ですが、そこで既に作図スピードとの悩みの戦いを終わらせることが出来たのは我ながらファインプレーだったと思います。

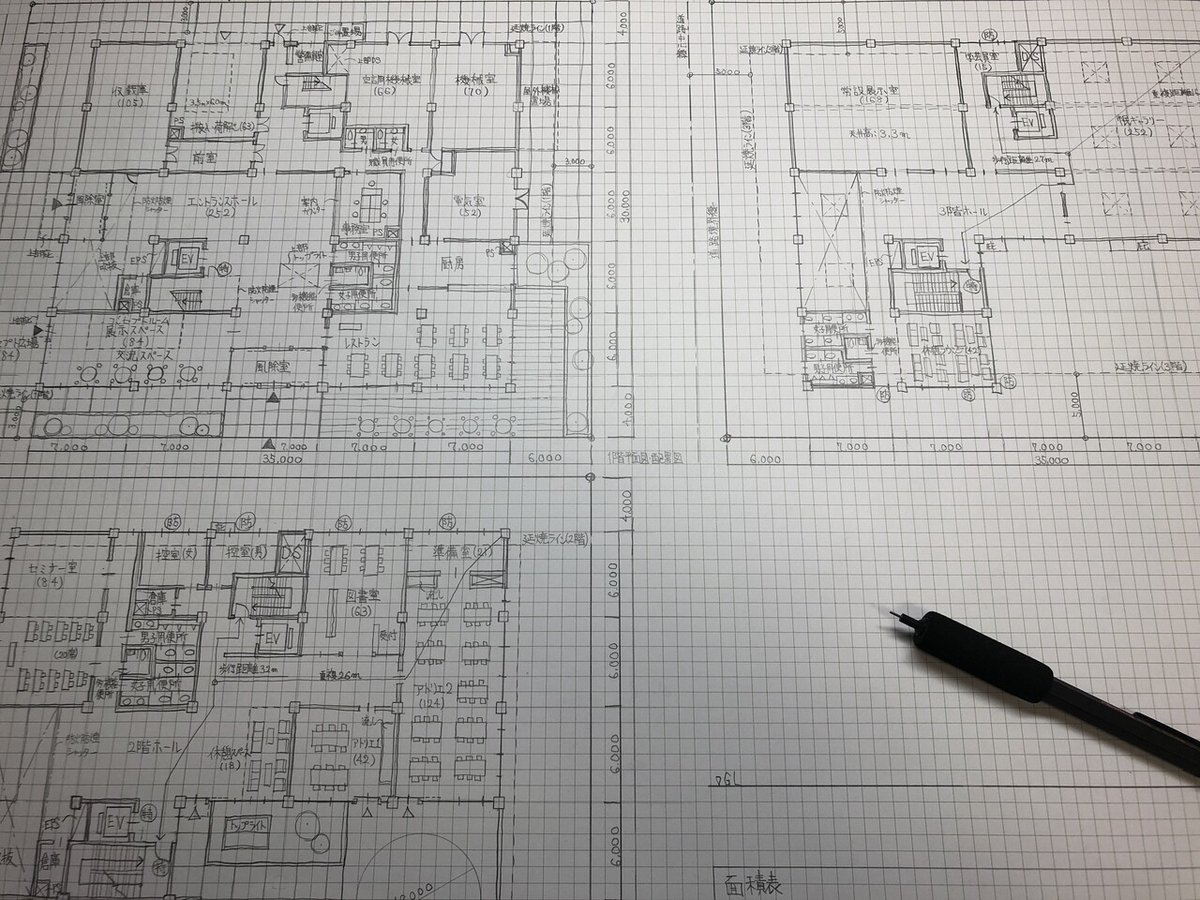

私の初期のフリーハンド作図。壁の太さもバラバラで壁もガタガタだが、作図スピードは速かった。

■フリーハンド作図に興味のあるかたは、一級建築士ゼロ円合格大学の博士が分かりやすい動画を作っていますのでこちらをご覧ください。

しかし、私は2年目に得意としていたフリーハンド作図を卒業して平行定規を使って2.5時間以内に確実に書き切る作図法にシフトしました。

一から作図を見直すことで、確実な作図を身につけたかったことが一番の理由ですが、フリーハンド作図が得意だった故の失敗談も含めて私の経験をお伝えします。

そしてこの記事を通して、作図時間を短縮するだけでなく、是非作図を好きになって作図を1番の武器として本試験に望んでいただきたいと考えています。それは必ずあなたの合格確率を大幅に上げてくれると思います。

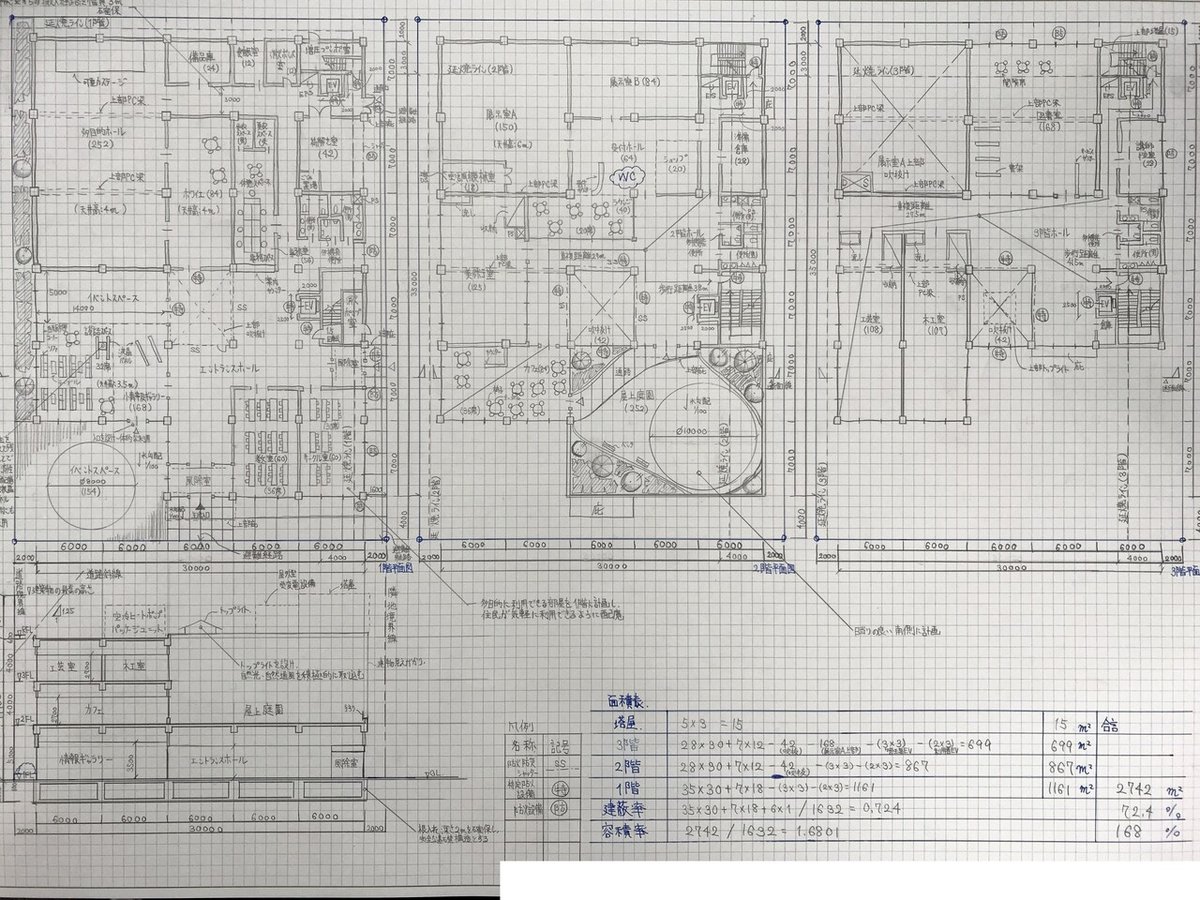

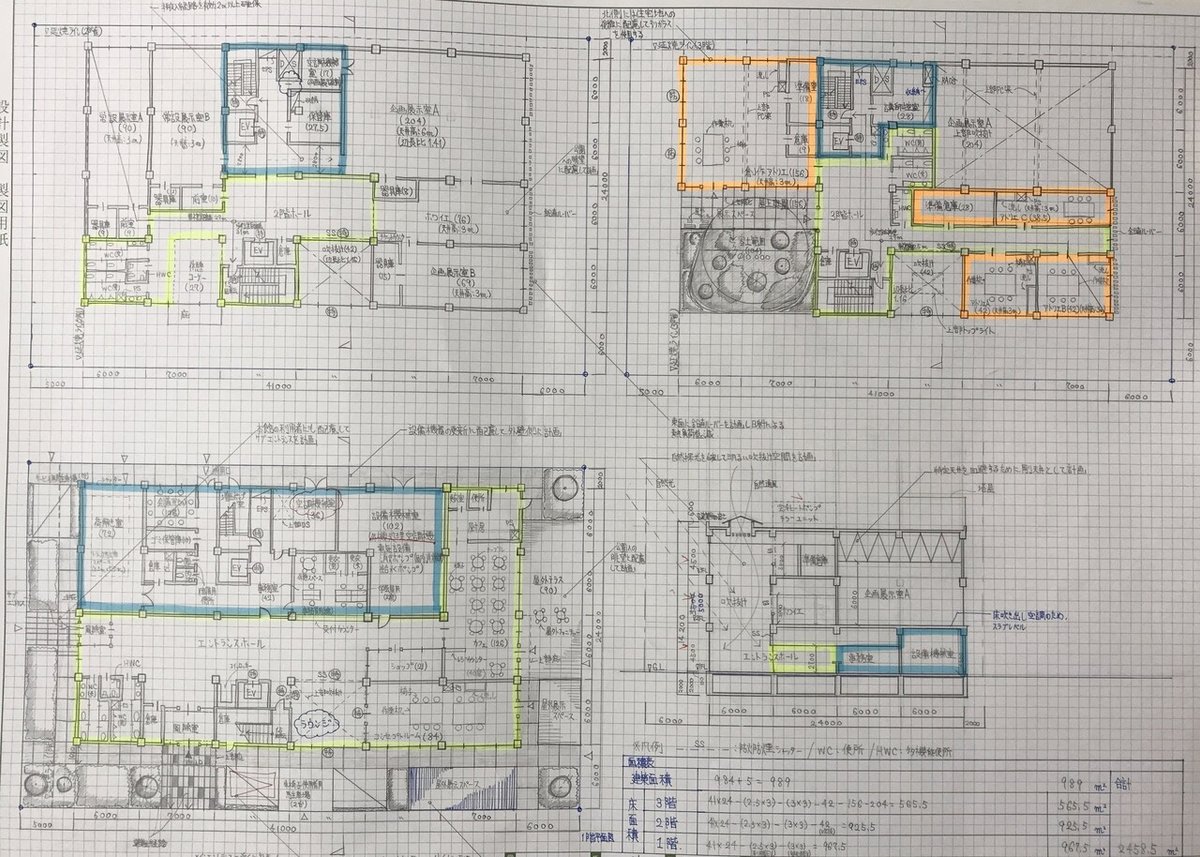

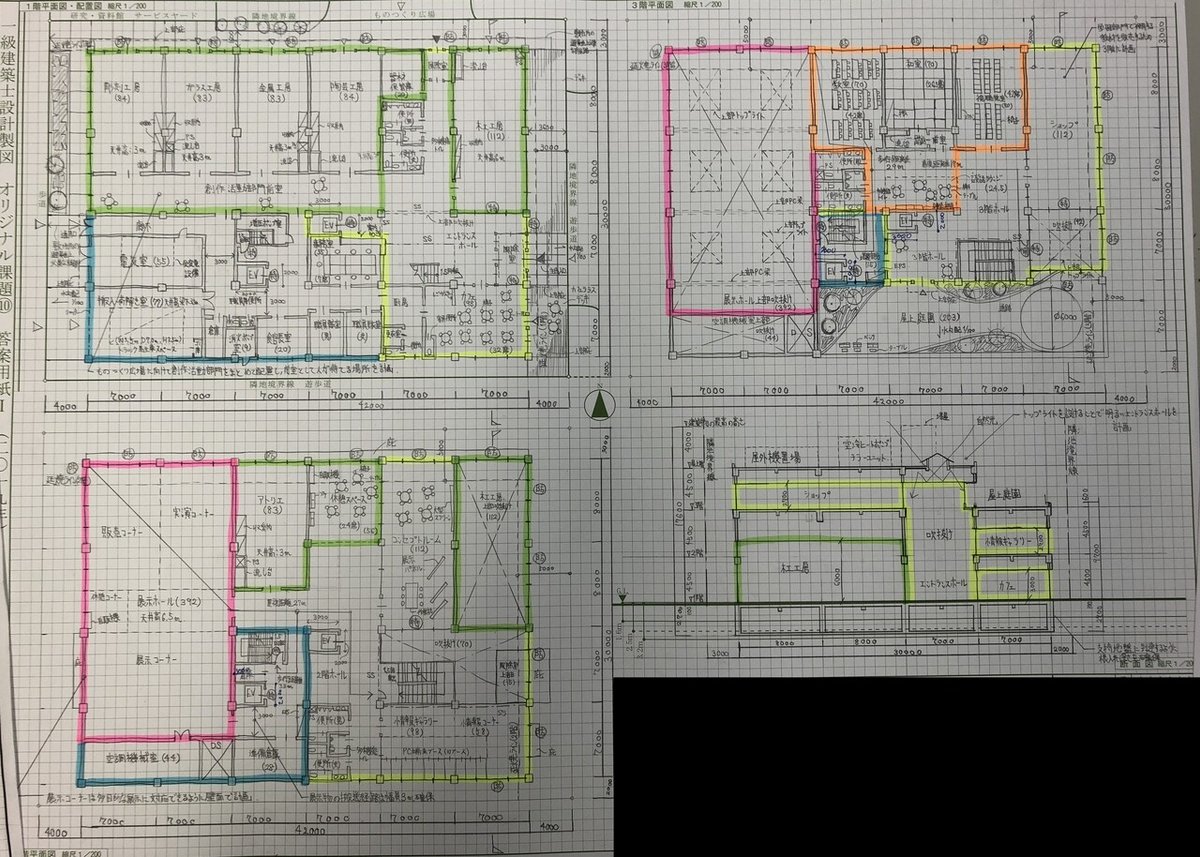

R01年受験時のフリーハンド図面集。枚数を重ねるごとに上達していき、スピードも速くなっていった。

R02年の本試験では2400m2以上3000m2以下と建物規模の幅がかなり広い課題設定でした。

特に3000m2は過去最大の建物規模でした。建物規模を大きく計画すると部屋のレイアウトが容易になり、エスキスは簡単になるのですが、(各階が無駄に広くなってしまうので自己設定での部屋は必要になります。)作図量が多くなってしまいます。

私は試験中に作図量が多くなることに気づいて、むやみに建物規模を大きくしないように計画しました(廊下係数の計算がしっかりできれば、建物規模を抑えても十分に計画できることは容易にわかります。)。建物規模を大きく設定してしまった受験生は十分な作図力がないと図面を完成することが難しく、未完で不合格になってしまったかたもいたのではないでしょうか。

このように試験元も合格力の重要な点に作図力を上げていることがわかります。今年どんな課題が出るかわかりませんが、どんな課題にも対応できる作図力をつけることは必須です。

1.作図を早くするためのたった2つのこと

早速ですが、作図を早く完成させる為に必要なことは以下の2つだけだと考えています。

(1) 必要なものを漏れなく全て書く(合格に必要なものを知る)

(2) 自分に合った作図手順を決める

ここから先は

¥ 500

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?