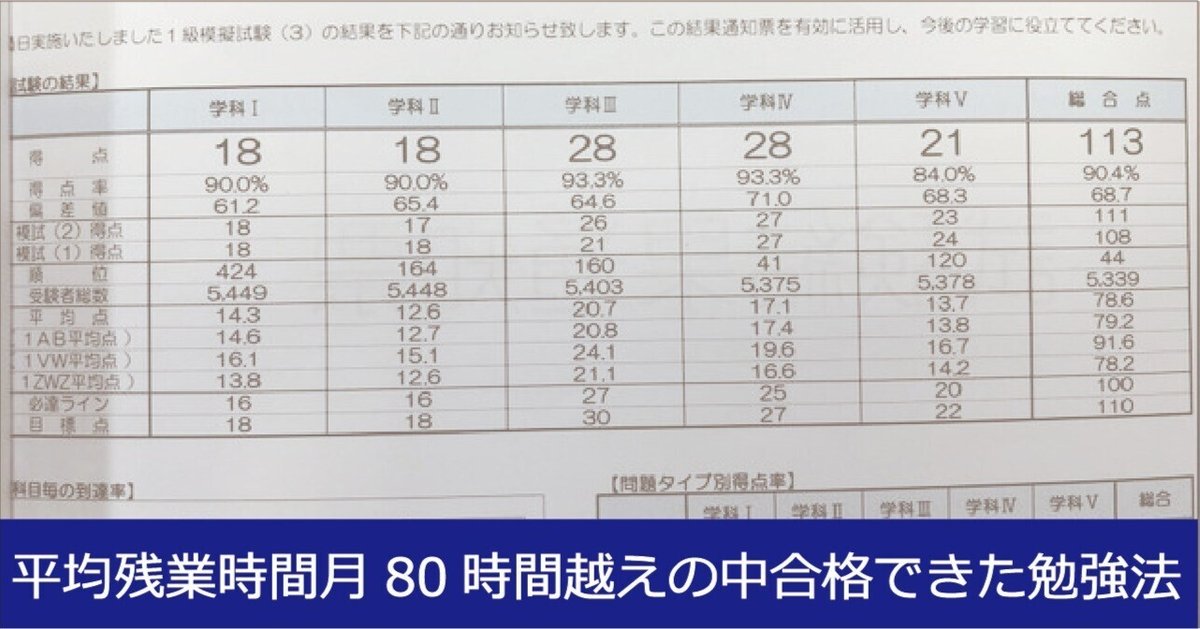

一級建築士学科試験_1《平均残業時間月80時間越えの中合格できた勉強法》

皆さんこんにちは。

昨年S資格長期クラスでチューターをつとめたYAP(やっぷ)がお送りします。

今回は初の学科試験編!私の学習法についてお伝えいたします。

学科試験を勉強している方々、勉強は順調でしょうか。

学習の進度があまり良くない、模試までに学習の効率を上げたいという方は是非読んでみてください。

まず、学科試験において大切な「時間」についてお伝えいたします。

一級建築士試験の受験者は建築に携わる人というある一定のルールはありますが、高校や大学の受験とは異なり生活環境の異なる人が競い合う試験です。

高校や大学試験でも家庭環境によっては有名大学への進学率が高い塾に通える人がいれば塾に通うお金がなく、自力で勉強しなければいけないなどの環境の違いはあります。

ただ、時間という部分については学生時代は通う学校が違っても大きな差はなく、努力でカバーできる部分もあります。

社会人ではこの学習時間の確保の部分が大きく異なります。

私の場合は組織設計事務所の意匠設計として働いているため、入社1年目から残業時間は多く、プロポーザルや実施設計の提出が近づけば月80時間以上の残業時間になることも珍しくありません。

資格学校に通ってから気づくことになるのですが、一級建築士の受験者には受験のために会社を休職や退職して時間を確保して試験に臨む人もいるため、勉強時間の確保が大きなアドバンテージとなります。一級建築士試験では合格率が毎年大方決まってしまっているため、全体の出来が良ければ合格点が上がってしまうこともあり、異なる環境の中でも競い合う必要が出てしまいます。

ここまで一級建築士試験では勉強時間の確保が大切だという話をしましたが、物理的に時間を確保するだけが大切ではありません。仕事と両立しながらうまく時間を作って学習するという経験は、一級建築士取得後に「大きな自信」と仕事における「生産性の向上」にもつながります。

結論

「物理的な学習時間を確保する(休職や退職、ホワイト企業に勤める)」もしくは「隙間時間の有効活用と効率的な学習方法でカバーする」のどちらかが合格へ近づくための大きなポイントとなります。

私は後者を実践することで合格を掴むことができました。

実際に隙間時間の有効活用と効率的な学習法の確立を行った経験は今の仕事力へも直結していると考えています。

そこで今回は私の取り組んできた隙間時間の学習法や、効率的な学習法についてお伝えしていきます。

【隙間時間活用編】

①学科過去問アプリの有効活用

②トレトレの有効活用

③Evernoteの有効活用

【効率的な学習編】

①Studyplusの有効活用

②強制的にビクトリークラスに通学

③自分のわかる選択肢とわからない選択肢を明確に記録する

④赤下敷きと消えるマーカー&フリクションの活用

⑤学校の宿題は全部やらなくてOK

⑥テキストにわかりやすく加筆する(まとめノートは作らなくてOK)

⑦まとまって時間が取れる日は勉強を始める前に簡単なスケジュールを作る。

それでは行ってみましょう!

【隙間時間活用編】

①学科過去問アプリの有効活用

学科試験において最低限やらなければならないのが、過去問学習です。

そこで役立つのがこのアプリです。

毎日の通勤時間はこのアプリで週末の学校での授業の予習を主にしていました。

ついつい通勤時間は携帯でSNS等を見がちですが、このアプリを使えば携帯が使えなくなるのでその心配もなくなります。

自分の間違えた問題、分野ごとの正答数も記録してくれるので、自分の得意・苦手を把握するのに便利です。

②トレトレの有効活用

S資格学院のトレイントレーニングというハンディサイズのトレーニングブックです。

選択肢毎の○×問題になっているので、選択肢を確実に理解できているかの確認を行うことができます。過去問を解くと四肢択一のため、正解した場合、それ以外の選択肢を確認せずに飛ばしてしまいがちです。1肢ずつ確実に理解度を確認することが学習においてとても大切で、習慣とすべき学習になります。

※最近ではデジトレなるものもあり、携帯アプリでも確認できるように進化しているそうです。

S資格学院に通っていなくてもメルカリ等で多々出品されているものもあるので、そこで入手してでも学習に使いたい隙間時間教材になります。

③Evernote等のメモアプリの活用

メモアプリは自分の間違えた問題の保存に活用していました。

例えば講義中や過去問で間違えた問題や初めて見た問題は写真に撮り、メモアプリに保存していました。多くのメモアプリは携帯、パソコン、iPad等様々なデバイスで同機ができるため、何時いかなる時も自分の間違えた問題を確認できる環境が整います。

電車の中ではもちろん、社外打ち合わせの隙間時間のカフェでの待ち時間や会社の昼休み等にも繰り返し「見る」ことで記憶の定着が図られます。

一度正解できた問題や、理解できた問題はそう簡単に忘れません。一度間違えた問題や初見だった問題は繰り返し間違える可能性が高いです。そこだけを隙間時間に集中的につぶすことで、模試や効果測定の小テストでも大きく得点を伸ばすことができると思いますので、是非試してみてください。

《仕事力への継承》

ここまで隙間時間の活用術についてご紹介させていただきました。

実際、隙間時間活用の習慣をつけたことは一級建築士合格後にも活かされています。通勤時間や昼休みは読書の時間に使っています。読書の際にも付箋をつけたり書き込みをしながら読むようになり、読書の深度が上がった影響も隙間時間の有効活用術の効果だと考えています。

また、このnote記事も会社の昼休みと通勤時間にメモアプリを使用して執筆しています。今も忙しい仕事の中でnoteの記事投稿や副業もしていると周りからは睡眠時間を削っていると思われがちですがそんなことはありません。隙間時間を使うことで、土日は家族との時間やまとまった副業にコミットする時間に充てることが出来ています。

一級建築士の学習は合格が至上命題ですが、そこよりも先にも活かせることがあると念頭に入れて学習できるとより効率が上がるのではないでしょうか。

それでは続いて効率的な学習編に行ってみましょう!

【効率的な学習編】

①Studyplusの有効活用

製図試験でも活用しましたが、勉強習慣化サポートアプリの活用は必須です。

タイマー機能を使用することで、学習時間の記録だけでなく、勉強中に携帯に触れて集中力を切らすことがなくなります。

また、何といっても学科試験は総学習時間を見える化して、自信を持つことも大切です。私は隙間時間の有効活用をすることで、平日は帰宅後ほぼ学習することが出来ませんでしたが、1週間トータルで見ると勉強時間の確保が出来ており、本試験直前大きな自信を持って本試験に臨むことが出来ました。

多くの一級建築士受験生が利用しているので、周りの学習時間に刺激を受けながら学習することでモチベーションの維持にもつながります。

②ビクトリークラスに通学「厳しい環境に身を置く」

これは少し特殊解です。

私は学科試験を2回受けています。1回目は1月から学校に通い7月の本試験で75点。

この点数はS資格学院の規定では次年度のクラス分けでは一般のクラス分けとなる得点です。

ビクトリークラスについては下記参照ください。

2つの理由から通学を決めました。

1つ目は高いレベルで学習することで自分にプレッシャーを与える。2つ目は優秀な人の勉強方法を盗むため。この2つを達成するために学校に頼み込んで強制的にビクトリークラスに入学させてもらいました。

確かビクトリークラスでもレギュラークラスでも料金は同じため、よりレベルの高い環境、クラスの人数が少なく、講師への質問がしやすい点も理由です。

ただし、勉強時間を十分に確保できない自分にとっては大きな博打でした。

授業についていけなければ、1年を棒に振る可能性すらありました。

案の定、入学当初は周りのレベルの高さについていけませんでしたが、そこから意識を変えて隙間時間の学習法の徹底と効率的な学習の確立へと意識を変えることが出来た点においてはメンタルの部分に一番影響を与えた学習法です。

③「わかる選択肢」と「わからない選択肢」を明確に記録

先に述べたトレトレや過去問参考書、講義のテキストへのマーキングを行うことです。問題を解いた日付、正解できたか間違えたかを記録していきます。そうすることで、間違えた問題を優先的に繰り返し解くことができます。また、分野ごとに問題がまとまっている問題集等は間違えた問題に付箋を貼っていくことで、苦手分野の位置に付箋が集まり、苦手分野を見えるかすることもできます。

一級建築士の試験範囲は非常に広いです。すべて網羅的に勉強するには多大な時間が必要になります。自分の苦手な分野に少しでも多く時間を使うことが合格への近道です。

得意不得意は人によって異なります。現に私は意匠設計の仕事にしているので、計画は勉強せずとも毎回得点を取れていましたが、都市計画法の分野だけは苦手だったのでそこだけ重点的に勉強しました。勉強時間をかけずに得点が取れる部分はなるべく時間をかけずに、苦手な部分に集中することが、総得点のアップにつながります。

④赤下敷きと消えるマーカー&フリクションの活用

テキストや過去問をきれいに使いすぎるのは良くありません。

全選択肢について確実に正誤が判断できたか、間違っている個所を正確に修正できるかを記載し、記録することが大切です。

繰り返し解きたい場合は、赤い下敷きと消えるマーカーペン&フリクションのオレンジとピンクを使うことが有効です。

奇麗に使いすぎてしまうと復習がしにくい教材になってしまいます。

⑤学校の宿題は全部やらなくてOK

資格学校では宿題として莫大な量の問題演習が課されます。

ただ闇雲に問題を解いていくと宿題をこなすだけで1週間が終わってしまいますし、宿題をやりきることも出来ません。

宿題についても自分の苦手な箇所、理解不足な部分のみやることが大切です。

宿題をすべてこなすよりも、講義の予習や前回講義の復習を確実にこなすようにしましょう。

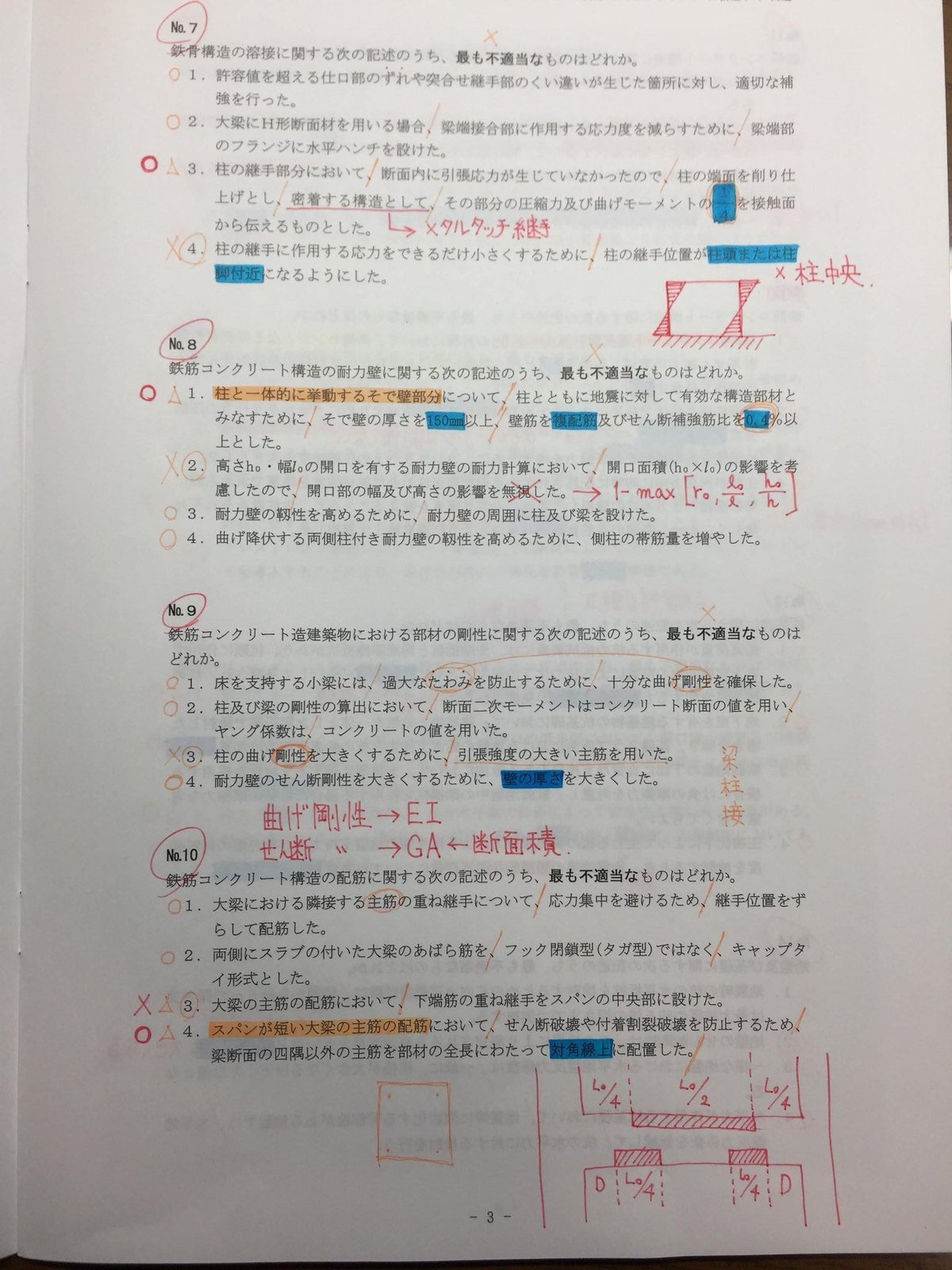

⑥テキストにわかりやすく加筆する(まとめノートは作らなくてOK)

学科試験では範囲も広く学習内容も多岐にわたるため、まとめノート等は一切作成しませんでした。

時間もかかる上に、個人的にはあまり記憶力には影響しなかったためです。

個人差がありますので、まとめることで理解が深まる人には作成をお勧めします。

私はまとめノートを作る代わりにテキストに分かりやすく加筆を加えていました。

まとめノートを作るよりも短時間で出来ますし、講義のある日は休憩時間等を使って習った部分を分かりやすく加筆していました。

テキストはすでに分かりやすく情報がまとまっているので、それを活用して視覚的に分かりやすくまとめ、それを何度も読むことが記憶力の定着に効果があります。

⑦時間が取れる日は勉強を始める前にスケジュールを作成

1日まとまった時間が取れるような日は朝勉強する前に1日のスケジュールを簡単に作ることが効果的です。

効果は大きく3つあります。

1.学習の優先順位を間違えない。(講義の予習復習等)

2.目の前の学習に集中できる

3.休憩とのメリハリをつけやすい

4.「パーキンソンの法則」を防げる

パーキンソンの法則

:時間などに余裕があるとダラダラと進めてしまうこと

よくあるのが、せっかくの勉強に集中できる日もやることを考えて気づいたら1日が終わってしまった。。。

私もありました。

そんなことを回避するためにもスケジュール作成は必須です。

また、やることは決めていても時間を決めていないと、まんべんなく様々な科目を勉強できなかったりもします。

時間を決めることで集中力のアップや気分転換の小休憩も取りやすくなるので、簡単でよいのでスケジュールを作成する癖をつけましょう。

この癖は学科合格後の製図試験のスケジュール管理にも活きたりします!

《仕事力への継承》

ここまで効率的な学習方法についてご紹介させていただきました。

「生産性の向上」は仕事においても当たり前の概念になっています。

また、仕事においては「やらされる仕事」ではなく、自分から課題を見つけて解決するための工夫ができる人が求められています。

まさに学科試験での効率的な学習法の思考は課題解決型の仕事術にも直結しています。

朝のスケジュール作成の習慣や、「全部やらなくては」という思考から抜け出すことの大切さは仕事にも活用できます。

【今後一級建築士試験受験予定の方へ】

私は入社後5年目まで1回も一級建築士試験を受験しませんでした。

単純に仕事が面白く、時間をかければかけるほど成長できる仕事にやりがいを感じていました。

5年目の頃、同期の約半数が資格を取得し、初めて重い腰を上げて資格学校へ通い始めました。

そこで感じていたのはもっと早く勉強を始めていればという後悔でした。

仕事はどんどん難しい業務をこなす必要が出てきて時間も取りにくくなる。勉強の習慣からも離れていたので、なかなかペースを取り戻せない。

意匠設計では最初仕事が面白く、なかなか休みの日まで勉強する気力は起きないと思います。

それでも経験者としてはなるべく早く本気で受験し、さっさと資格を取ることをお勧めします。

設計事務所の意匠設計者は一級建築士を持っていて当たりまえ。

皆同じ環境の中で工夫して合格を掴んでいる。

そんなことをよく耳にしましたが、資格を取得しない限り永遠と繰り返される言葉です。

資格を取ってからいくらでも仕事に集中することは可能です。

まずはなるべく早く本気で勉強して、一級建築士試験にチャレンジしてみてください。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今後も「一級建築士製図試験」についての情報発信、解説を行っていきます。今回の記事が為になったという方はスキとフォローしていただけると嬉しいです。

Twitterでも情報発信を行っています。そちらもフォローしていただけると嬉しいです。 @y_architect_p

ココナラでは図面の添削等も行っています。こちらもフォローしていただけますと嬉しいです。

Youtubeチャンネルを開設しました。今後一級建築士試験の学習方法等についての動画を更新していきますので、是非チャンネル登録をよろしくお願いいたします。

SEE YOU NEXT TIME !!