ダブルクロスThe3rdEdition 初期作成時のボスビルド基礎設計編

はじめに

この記事は富士見書房から好評発売中のTRPG、ダブルクロスThe3rdEditionのなんも指針がわからん系GM向けボスビルドの考察記事、もとい最近GMやっていない僕のリハビリを兼ねた作成方針のアウトプット記事です。

具体的にどのエフェクトを取るかというよりもエフェクトを取って構成するボスのステータスを中心に記事内容は構成されており、大枠では以下のようになっています。

ボスの難易度設定の目的

想定する戦闘の長さ

最大HPの決定及び蘇生の方針

行動回数及び火力の考え方

極力多くの卓で使えるよう具体的なデータから上記の内容について書くようにしていますが、この記事で紹介された方針で実際運用した場合、卓における事故が発生する可能性もあるため参考程度に御覧ください。

また読んでる最中に違和感があった場合、今読者の方がTRPGを楽しめているのであればそちらを優先してください、僕の考えなんて楽しさの前ではクソ喰らえです。

作成における目標設定

ダブルクロスというシステムは他のTRPGに比べて非常に物差しが曖昧です。

PCの人数やビルドによって完全に別物の戦闘バランスが産まれ、ジャストなボスビルドというものは非常に難しいものがあります。

が、曖昧故にある程度指針を立てたボスであれば大抵のPC群を大雑把にカバーでき、あとはPCを見て微調整でなんとかなるという部分もあります。

なのでまず雑に指針を立ててみましょう。

ボスビルドの指針

バックトラックは2倍振りで期待値ならば安心出来る程度

瞬殺はされたくない

ダブルクロスはプロレス

あまり一杯考えても頭に入らないのでこんなもんでしょう。

いろいろと特殊なボスを作りたい場合やPC達のビルド次第ではこの限りではありませんが、大体のボスはこういった事を目標に置いて作ります。

では今回は初期作成のPC達という事で考えていきます。

手応えのあるボスビルドの方針

こちらに関しては緊張感のある戦闘の為の目標設定です。

ダブルクロスというゲームはやろうとすればいくらでもバランスを甘くもキツくもできるのですが、GMとしては別にPLと喧嘩しに来たわけでも甘々接待をしに卓を建てたわけではないでしょう。

いい感じにPLに苦しみながら楽しんで貰いたい筈です。

そうした場合に僕が考える良いバランスとはこちらになります。

バックトラック等倍だと期待値より少し厳しい位

バックトラック倍振りだと期待値より10~20余裕がある位

バックトラック倍振りと追加まで振ればほぼ帰れる位

こちらの設定意図としては、帰ろうとすれば余裕で帰れるけど経験点欲しいしちょっと色気を出そうかな?といった考えができる位がバックトラックにも緩急が産まれやすいからです。

卓によっては等倍じゃないとヤダ!って人が居たりして倍振りNGだったり、キャンペーンのクライマックスや中盤山場であればもっと厳しくしても良いかもしれませんが、今回はこれでいきます。

あと本当に初心者の方はむしろ少しマイルドにした方が大失敗は無くなるのでいいかもしれません。

緊張感のある侵蝕値とロイスの比率

PL時にはなんとなく今帰れるか今後帰れるかというのは意識できるものの、いざGMになると頭を悩ませる難題です。

感覚としては分かっているものの最大で5人まとめて面倒を見るのは正直しんどいです。

ですが考えないと大事故の素なので重い腰を上げてまず数字で目標値を決めていきましょう。

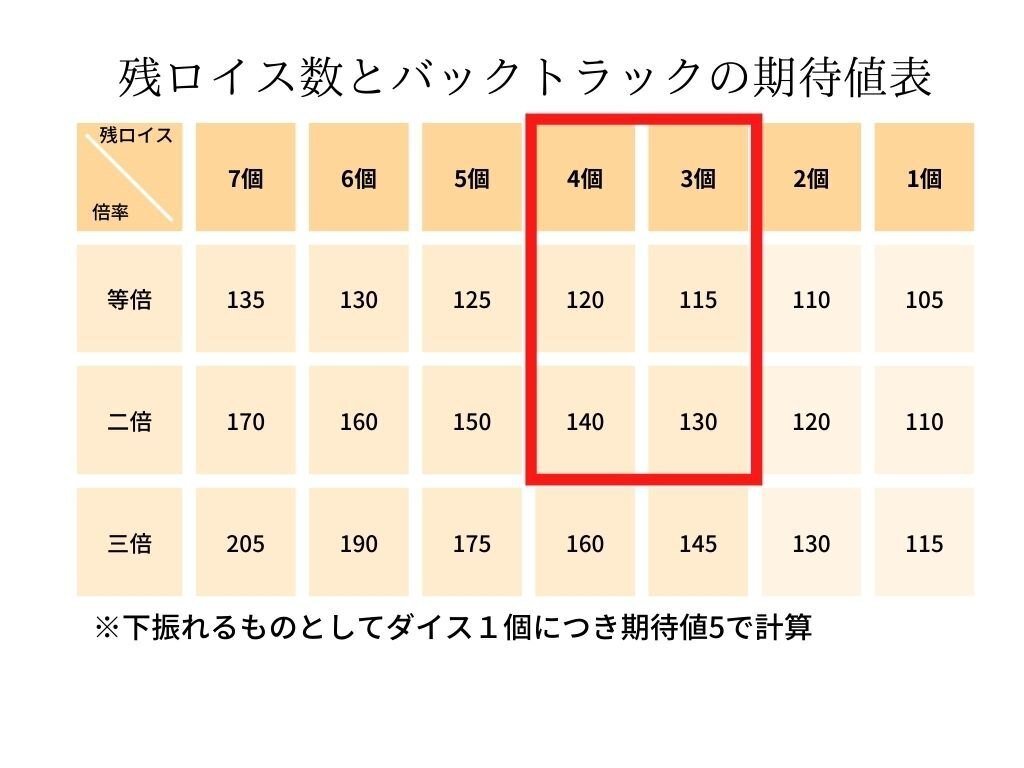

本当の期待値とは違いますが、この記事で使用する表としてのわかり易さを重視して端数は切り捨てて下ぶれるものとして考えます。

感覚や知識で理解していた人も多いと思いますが、バックトラック時の倍率間の差は表で分かる通りロイス数が減る程に狭くなっていきます。

そのため、等倍か二倍かの選択を迫る場合ロイスの数を減らす必要がありますが、減らす過程で当然PC達の侵蝕値も上がっていくので減らしすぎても良くありません。

Dロイスの使用で1枠が潰されていると考え、現実的なラインを探っていくとPL的にも大体の場合赤枠のエリアくらいが狙い目になるので、目標設定としてはこうしましょう。

2回ロイス復活、残ロイス4個、侵蝕値120%~130%前後(アタッカー想定)

3回ロイス復活、残ロイス3個、侵蝕値115%~120%前後(タンク想定)

ここのラインに関しては多少オーバーしてもまだ倍振りで10%程バッファがある数値ですので追加振りも含めればほぼ安心な数値でしょう。

Eロイスに関しても1つあたり5%下がるという考え方で、行動回数の想定値から下げた後の侵食値とロイス数の比率がこちらの表の等倍と二倍の間になるようにすると比較的調整しやすいと思います。

基準点を決めよう

さて、では以上を踏まえて実際の戦闘の展開を考えていきましょう。

展開を考えるにおいてまず気にするべきはPC達の侵蝕値です。

基本的にダブルクロスにおいてクライマックス戦闘の侵蝕値のスタートは100%前後になるのが一般的です。

GMとしては本当にそうなるか気になる所でしょうが、大体のPCにとって侵蝕値100%は最も強い状況と言っても過言ではありません。

そのためシナリオがよほど長かったり短かったりしない限り勝手にPL間でこれくらいになるように登場を調整する場合が多いです。

そういった理由からボスを作る際の基準はここに置くのがベストです。

ならなかった場合は泣きながら調整しましょう。

では、ボスの細かい数値を考える前に各PCとボスが何回動いて欲しいかをシミュレートしてみましょう。

PC達の燃費と動いて欲しい行動回数

まず考えやすいPCサイドから始めます。

先程の侵食値とロイスの比率でも書いた通り、アタッカーは侵蝕値120%~130%前後、タンクは侵蝕値115%~120%前後を想定しています。

この差は被弾率によるロイス数の差からの逆算もありますが、根本的には攻撃時に制限エフェクトを使用するか否かの差です。

まず説明の為にオーバークロックより若き円卓の騎士さんに来てもらいましょう。

サブタンクも兼任しているイロモノではありますが、構成的に教材には彼が丁度いいのでお借りさせていただきます。

まずこのゲームにおいてアタッカーによくある構成の話を考えると、以下のようになります。

ミドルパート戦闘で制限無しエフェクト1つor2つ+コンセントレイトで低燃費アタック

クライマックス戦闘で上記のコンボに制限エフェクトを追加し高消費大火力アタック

上記のサンプルキャラである若き円卓の騎士さんも例に漏れずそういった構成になっており実例として出すと。

80%↓低燃費:《ペネトレイト》+《コンセントレイト》 侵蝕値5

80%↓通常:《ペネトレイト》+《炎神の怒り》+《コンセントレイト》侵食値8

80%↑全力:《ペネトレイト》+《炎神の怒り》+《クロスバースト》+《コンセントレイト》侵蝕値12

アタッカーの場合上記のコンボのうち全力コンボを使い、いわゆるガチタンクだと攻撃しても制限エフェクト無しで上記の低燃費コンボ程度の消費に追加してカバーエフェクトとサポート系の使用が想定されます。

勿論、低燃費コンセプトのアタッカーや高消費エフェクトを連打するタンクの存在もありますが、上記のアタッカー・タンクの関係を高消費・低燃費に置き換えて考えれば比較的調整しやすいのかなと思います。

さて、前置きが長くなりましたが想定される値はこういう事になります。

アタッカー:1行動につき10前後の侵食値

タンク:1行動につき5前後の侵食値+カバーエフェクト(1回2侵食値)

上記の想定侵食値で目標とした侵食値を目指す場合、おおよそ2回程度の行動をしてもらえば丁度良いことが分かりましたのでボスの耐久力は2ラウンド目で倒せる位がベターでしょう。

無論クライマックスの時点で侵食値が110%前後まで上がっているPC等が居た場合は1回行動で限界を迎える場合もあるため、必ずしも2回行動させる事に拘る必要はありません、特にタンク等はオート行動や被弾が多いので2回目の行動はアタッカーがトドメをさせなかった時のリザーバーの役が多いです。

あと1ラウンドに再行動するパターンも確かに存在しますが、それは自己責任として無視しましょう、GMにだって守れない命はある、基本的には生存は自己責任です。

やりきって死ねるボスの耐久力

多分一番考えていて苦しい所だと思いますが、苦しいのでここも数字を決めてある程度苦痛を緩和しましょう。

最初に書いた通りダブルクロスにおけるPCの性能は千差万別であり、良くも悪くもPL達がバランスを壊そうとすれば幾らでも壊せます。

なので個別で考えてもどうしようもないのでボスの耐久力はどんぶり勘定で何回動いてほしいかだけで計算します。

先程の考え方で行くと1人につき2回、さらに言うなら下ぶれたバッファ枠扱いとして1人か2人は2回目の行動をしない位が丁度いいという感じでボスの耐久目安をざっくり計算するとこうなります。

またボスは基本的にPC達の攻撃を回避するエフェクトは取りません、事故りますのでGMに慣れてからにしましょう。

n=PC平均火力

x=PC人数

y=装甲値andガード値

■ボスが蘇生しない場合

(n-y)(2x-1)=ボスHP

■ボスが蘇生する場合

(n-y)(x+1)=ボスHP

(n-y)(x-2)=復活後HP

※結果が0またはマイナスになる場合、蘇生復活で1とする。

■ボスが2回復活する場合

※3人以上推奨

(n-y)x=ボスHP

(n-y)(x-2)=1回復活後HP

1=2回復活後HP

平均火力に関しては構成にもよりますが40~50位で計算すると丁度2ラウンド半ばで落ちていい塩梅になる感覚があります。

上記のHPに関しては正しく平均値を割り出せていた場合、結構ギリギリを攻めている数値になるので計算結果から10~20程度引いた値をHPとして使うと比較的事故が減るかもしれません。

また装甲値やガード値を設定する場合は10程度にしておきましょう。

あまり硬すぎるとタンク側の火力が全く通らなくなる為、蘇生復活のHP1すら削れない状態が生まれるのは未帰還者を産む原因となります。

しかし、装甲値をそこそこ盛って上げるとわざわざ装甲無視のエフェクトを取ってくれたPCにとって嬉しいボーナスとなるため、ここの調整はGMの腕の見せ所です。

これは僕の感覚ですが取得Lvに対してダメージの係数が4から5程度になる装甲値だと気持ちお得感が大きいです。

もし、普段のセッションでログを取っているのであればクライマックス戦闘だけでいいので、ダメージを抜き出して平均値で計算してみると参考になるのでオススメします。

追記にはなりますが、取り巻きを出す場合は単純にボスに向かうはずの攻撃回数を取り巻きに飛ぶ予定の数だけ引くのが調整として丸い感じです。

まあ事故る時は事故るのでそういう時はEロイスとか不思議な力でもなんでも使いましょう。

PC達に脅威を与える攻撃力

さて、ここからはどんぶり勘定の時間です。

何度もお話した通り、PCはアタッカーならば2回、タンクならば3回のロイスでの蘇生を目指します。

そのためGM的な最適解の話をするのであればダメージは1億点で行動回数だけ決めるのが一番楽、なのですがそうすると多分喧嘩になりますので真面目に考えていきまます。

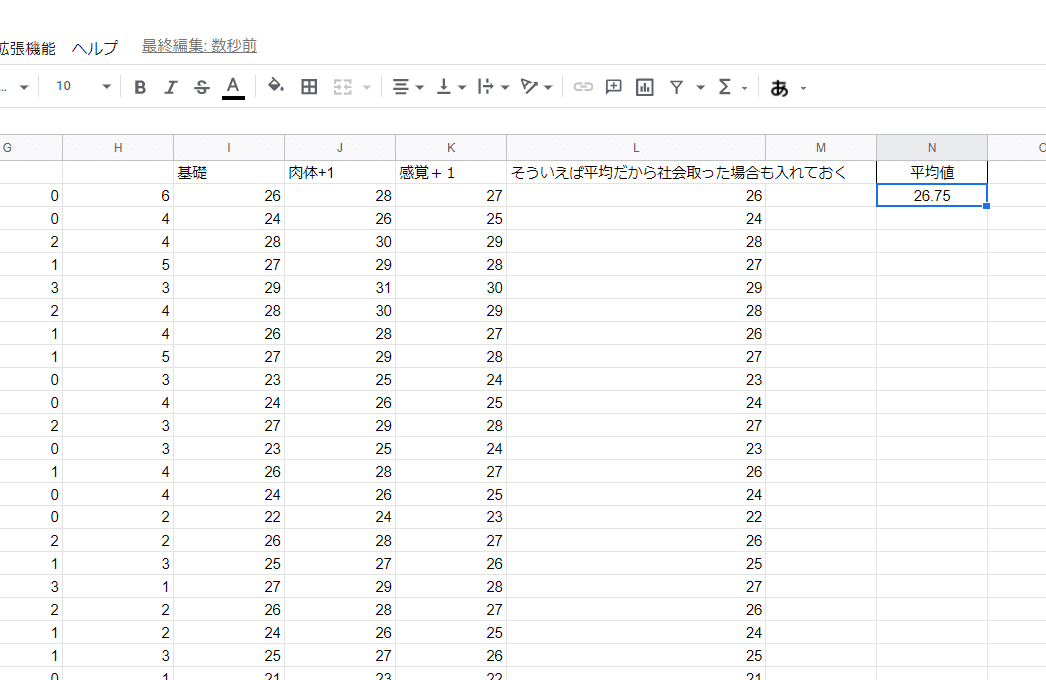

まずHPの計算式【肉体】*2+【感覚】+20から平均的なHPを算出しましょう。

特化ビルドは兎も角として大体27くらいになるみたいです。

次にガード値や装甲値の確認、とはいったもののここに関しては強化しようとしればいくらでも硬くできるため深く考えても仕方ありません。

特に装甲値は比較的簡単に20とか50とか盛れるので火力で付き合うべきではありません。

正直ボスのダメージがPCに一切通らずロイスが削れないのが一番GMとしてはしんどい時間なので、取り巻きが装甲有効の攻撃を放ちHPの減ったアタッカーを落とせる程度の火力を放ち、タンクにカバーエフェクトを切らして侵食値を増やし、ボスは装甲無視攻撃でタンクのロイスを減らしていくと言った具合が丁度いいでしょう。

という事でボスの火力の検討はガード値だけを見るようにします。

ここから適正に近そうなボスの火力と行動回数を考えていきます。

とは言ったものの正直タンクにそこまで忖度する必要はありません、どうせタンクなので無限に硬くなるだけですが、GMとしてはなんとか殺害する義務があります。

※ガードの為に侵蝕率が激増する場合調整は必要ですが、無条件で全部カバーしていれば最適解という状態は健全ではありません。

という訳でタンクがワンチャンボスの攻撃で生存する可能性を見いだせる位に火力は雑に決めていきましょう。

この場合参考にするガード値は最もポピュラーな盾であるクリスタルシールドの12で行きます。

■平均HP+クリスタルシールド

27+12=39

うーん低い、気がします。

真面目にタンクをする気があるならもう10点は軽減を取るでしょうし、ダイスでの増減を鑑みるにボスのダメージアベレージは50点弱位で良いと思います。

今までの方針を投げてしまうようなものですが、アタッカーは兎も角タンクに関しては非常にPC個人の性能に左右される部分です。

ちゃんと作るならガチビルドで全快で単体攻撃ならほぼ生きれるように、範囲攻撃なら1発ギリギリ耐えるくらいの火力で調整するのが良いでしょう、なお2発目は回復する気がないなら殺しましょう。

PC達に脅威を与える攻撃回数

さてダメージの方針は決まりました、ので攻撃回数を考えていきます。

ダブルクロスの戦闘は構成のセオリーが考えにくくどちらに誰がというのは考えにくいのが実情ですが、よくある形くらいならば想定できます。

今回はその中の一例で実際に考えてみますのでみなさんも似たようにシミュレーションして頂ければ多少の助けにはなると思います。

こちらがよくある戦闘配置です。

PCは全員同じ位置からスタートし、ラウンド終了時には白兵アタッカーとタンクがボスに接敵、射撃アタッカーとバッファー若しくはRCアタッカーが後衛、といった所です。

ボスの火力は大体50程度、タンクは全快の状態で範囲攻撃で2人分受けてギリギリ生き残り、2発目は範囲では確実に死に、単体なら2割くらいの確率で生き残る程度です。

この状態でまず、蘇生1回、範囲攻撃3回、《加速する刻》を"ラウンド終了時"または"蘇生復活時"で各ラウンド1回ずつでボスの動きを想定してみましょう。

開幕、行動値最速はボス、範囲攻撃を全員、タンクが白兵を庇い両者生存、射撃とバッファーが死亡1回目

ラウンド終了時に全員図の位置に配置、加速する刻、範囲攻撃を前衛、タンクが白兵を庇い、死亡1回目

第2ラウンド開始、ボスが前衛に範囲攻撃2回目、タンクが白兵を庇い死亡2回目

アタッカーの攻撃でボスが死亡、蘇生し加速する刻、範囲攻撃を後衛に、タンクが遠距離カバーエフェクトでバッファーを庇い死亡3回目、射撃アタッカーが2回目の死亡。

2ラウンド終了までにボスが倒される。

こちらが今回の戦闘でよくあるパターンです。想定される結果は以下の通りです。

白兵アタッカー:0死、2回行動

タンク:3死、1回行動or2回行動

射撃アタッカー:2死、2回行動

バッファー:1死、1回行動or2回行動

こうしてみると全体で3回想定に比べて死亡回数が少ないわけです。

このままでも良いのですが、イマイチヌルい感じがするのであと3回なんとかして殺す方法を考えましょう。

■修正プラン1:単体攻撃モブを用意する。

左右の別エンゲージに3体づつ、合計6体のモブを追加します。

仮に想定では片方のエンゲージにアタッカーが範囲攻撃を加え倒し、もう片方のエンゲージのモブが3連撃を加える想定です。

後衛に攻撃を加える場合、遠距離カバーエフェクトはシナリオ1回限定の為、2発は必ず通り、それにより2回ずつ死亡する筈です。

前衛が気になりますが、その分2R目の4発目の後衛への攻撃を前衛アタッカーへ通常よりも強力な単体攻撃にしタンクが3回死ぬかアタッカーが1回死ぬかの選択を迫れる筈です。

この場合、明らかにタンクへのカバーリングの侵蝕値の負荷が大きい状態で選択を迫れるのでアタッカーに攻撃が通りやすくなります。

また2ラウンド目でもモブが生き延びていた場合、後衛に前衛への合流やモブへの対処を迫る事ができかなり重い選択を迫る事ができるでしょう。

このように1発で倒せるとはいえ減少した体力なら落とせるモブを置くことでかなり行動を悩ませる事ができます。

無論PC達の行動回数も増える可能性も高いのでボスのHPもそれに応じて調整した方がいいので忘れないようにしましょう。

■修正プラン2:3回行動

これは修正前のボス戦に、《加速する刻Ⅱ》を追加するパターンです。

追加するタイミングはラウンド開始時、範囲攻撃は3回までとします。

開幕、《加速する刻Ⅰ》範囲攻撃を全員、タンクが白兵を庇い両者生存、射撃とバッファーが死亡1回目

行動値最速はボス、範囲攻撃を全員、タンクは射撃をカバー、タンクと白兵が死亡1回目、バッファー死亡2回目。

ラウンド終了時に全員図の位置に配置、《加速する刻Ⅱ》、範囲攻撃を前衛、タンクが白兵を庇い、死亡2回目

第2ラウンド開始《加速する刻Ⅰ》、ボスが後衛に範囲攻撃、タンクがバッファーを遠距離でカバーし死亡3回目、射撃が死亡2回目

ボスが白兵アタッカーに単体強攻撃、タンクの4回目か白兵の2回目の死亡かの選択。

アタッカーの攻撃でボスが死亡、蘇生し《加速する刻Ⅱ》、単体強攻撃を好きな対象に、少なくとも1人は1回は自由に殺せる

2ラウンド終了までにボスが倒される。

結果として6の段階で目標値+1の回数を死亡させることとなるため、ここで攻撃するかは任意となりますが比較的目標値にシビアな形で近づく事ができるパターンです。

難点としては開幕でボスが2回行動することが不公平だというPLが出やすい事と単純に死亡回数の調整をPL側が失敗すると死亡回数が偏ってしまい未帰還の確率が上がる可能性が高いということです。

そこらへんは範囲攻撃と単体攻撃でいい感じにアドリブを効かせましょう。

■修正プラン3:HP増

プランとしては単純にボスの耐久度を上げる修正です。

蘇生後の体力をPC平均火力1回分程度増加させる事でPC達の攻撃回数を1回増やしたり、若しくはロイスの余ったアタッカーが攻撃する際に足りない火力をロイスで補うなどの選択を強いる事ができます。

こちらのプランは比較的アクティブに攻撃にロイスを使わせる事ができるのですが純粋に出目が奮わない際にランド数が長引きやすく、これはこれで事故が起こりやすいという欠点があります。

まとめ

今までの内容をサックリまとめるとこうなります。

PCを等倍ならギリギリ、二倍なら余裕な位追い詰めることを目標とする

PCには各自2回づつ動いてもらいたい

ボスは2ラウンドで丁度落ちる位の体力と蘇生の設定をする

攻撃力はタンクが1発はギリギリ耐える位、2発目は特別な事情でない限り落ちてもらう

ボスの攻撃は範囲と単体を使い分けいい感じに落とす対象を調整する。

かなりガバガバな方針ですし、中に書いてある内容が役に立つかというと大分謎ですが、僕が作る時はおおよそこんな感じにボスを作っています。

また、デバフPC、シーン攻撃持ち大火力PC、超高防御タンク、イニシアチブ行動特化型、などなど多くのGMが頭を悩ませる特殊なPCに対してはあえて今回は無視をしていますので参考程度に考えてください。

今回の記事はかなり試験的な所があり、これでボスを作ってくれ、というより僕はこうだけど君はどう?という問い掛け的な意味合いで考えをまとめてみました。

もしよろしければ、否定でも肯定でもどんなものでもよいのでGMとしての意見や知見をコメントで頂ければ幸いです。

最後になりますが、長々とした拙文ではございましたが、ご拝読いただきありがとうございました。

この記事が貴方のGM活動に少しでもお力になれればこの上ない幸いです。

追記

投稿してそこそこ時間が経ったので、ここから先はコメントやTwitterなどで質問があれば書いていくつもりです。

まあそうそうないでしょうし、次の記事にうつるかもしれませんがそれはその時考えます。

2022/05/07 追記

バックトラックの出目は4を想定しています。過去に一度、追加振りして合計8dで25出したキャラが忘れられません。キャンペーンGMのときでした。

お気持ちお察し致します。正直な所PC達が帰れなかった時に一番精神的負荷が高いのはPL側よりGM側だと思いますのでそこのさじ加減は人それぞれで加減するというのが正解です。

私見ではありますが、バックトラックの基準を立てる事の最大の理由は帰れなかった時にGMが納得できる戦闘バランスを設計できたか後で苦しまないようにする為にあると思っています。

ダブルクロスは人間とジャームの境を彷徨い明日の自分が自分でない恐怖を抱えながらそれでも日常の為に戦う、という仄暗いヒロイックさが売りのシステムだと思っています。

なので、確実に全員帰れなければ卓失敗……というわけではなく、極稀に運悪くジャームになってしまうバランスがあってこそ輝く世界観であり、お話にあるような8d10で25などという数値が出た場合はもはや天命と受け入れ、むしろそれを次の卓のフックにしさらなる物語を紡ぐ、というのがジャームとなったPC達の最大の供養となり、必死に生きようとするPC達の為にもなるのかな、と私見ならがらお伝えさせていただきます。