鳥取県からの北海道移住 #3~明治・大正時代の北海道移住②

平民による屯田兵移住

1890年(明治23)に屯田兵条例の改正により平民も募兵対象となる。

屯田兵制度が廃止される1899年(明治32)までに美唄(現 美唄市)高志内(現 美唄市)、茶志内(現 美唄市)、当麻(現 当麻町)江部乙(現 江部乙町)、秩父別(現 秩父別町)、一己(現 深川市)端野(現 北見市)、野付牛(現 北見市)、相ノ内(現 北見市相内町)上湧別(現 上湧別町)、剣淵(現 剣淵町)、士別(現 士別市)の各屯田兵村に鳥取県から131戸が入地している。

全国から北海道へ移住した屯田兵は7337戸、鳥取県は、宮城県、山形県石川県に次いで4番目に多い364戸を送り出している。

農民移住

農民移住は、士族の移住より数の上では、圧倒的に多く、移住先・移住形態も様々であった。

鳥取県出身者のみの団体移住としては、新十津川町日進地区(現 新十津川町)、足寄町鳥取地区(現 足寄町)、美幌町鳥里地区(現 美幌町)剣淵(現 剣淵町)、鹿追(現 鹿追町)などが確認できる。

他県の団体に加わって移住した例としては、奈井江町の広島団体などに加わっているものがある。

華族農場の小作人としての移住は、奈井江町の京極農場、倶知安町の曾我農場や蜂須賀農場などの例がある。

華族農場とは、明治政府が創設した特権的貴族層である華族による大土地所有農場のこと。

その中で鳥取県から一番多い56戸の農民が小作人として移住した池田農場は、江戸幕府第15代将軍 徳川慶喜の5男で旧鳥取藩池田家の第16代当主である池田仲博伯爵が北海道十勝平野に開いた農場であり現在、ワインの町として有名な池田町の町名の由来ともなっている。

池田農場への移住者は、鳥取県中部の東伯郡や東部の気高郡、岩美郡出身者が目立つ。

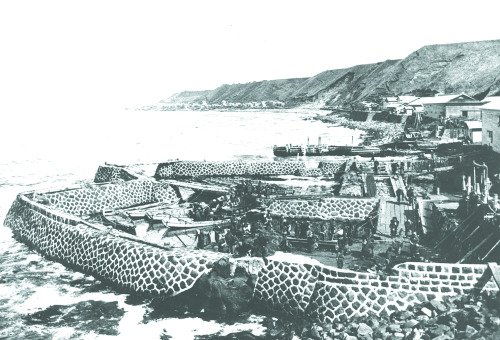

漁民移住

漁民移住・漁業移住も多く、漁民たちの北海道への進出は、1884~1885年(明治17~18)の釧路、岩見沢への士族移住より早くから確認できる。

現在、確認できる移住先は、増毛(現 増毛町)、留萌(現 留萌市)宗谷(現 稚内市宗谷)、稚内(現 稚内市)、利尻(現 利尻富士町・利尻町)寿都(現 寿都町)、天塩(現 天塩町)、樺太(現 サハリン)等、日本海、オホーツク海を中心に道内各地の沿岸部に散在している。

移住者の中には、最初から漁民だった人々のみならず、私の高祖父のように農業から漁業に転職した人々も多かったようだ。

移住のピーク時期

鳥取県からの移住は、1893~1895年(明治26~28)にピークを迎える。

これは、1893年(明治26)の鳥取県(特に中部地方)を襲った大水害が大きく影響している。

後述する利尻島の場合は、1897(明治30)年頃の移住者が最も多く、これは、ニシン(鰊)、タラ(鱈)漁の最盛期と重なっている。

尚、1887年(明治20)~1925年(大正14)の間に鳥取県から北海道へ移住した人々の数は、士族や屯田兵の数も加えると約25000人

となる。その大部分は、農民を中心とする移住であった。

北海道への移住が地理的に近い東北・北陸地方を別にすると鳥取県は西日本の中では、徳島県、香川県などとともに人口の割に多くの北海道移住者を送り出した。

北海道の開拓に鳥取県人が果たした役割は、とても大きいと言える。

参考・引用文献

■小山富見男・岡村義彦『鳥取市史研究 第19号~明治・大正期の鳥取県の北海道移住』鳥取市 鳥取市史編さん委員会、平成10年

■錦織勤・池内敏『街道の日本史37 鳥取・米子と隠岐 但馬・因幡・伯耆』吉川弘文館、平成17年

■伊藤康『鳥取県立公文書館 研究紀要 第4号 県人の北海道移住~分領支配・「規則」・農場』平成20年

■関秀志・桑原真人『北の生活文庫 第1巻 北海道民のなりたち』北海道新聞社、平成9年

■松田延夫『現代に残る 北海道の百年』読売新聞北海道支社、昭和50年

■榎本守恵『北海道の歴史』北海道新聞、昭和56年