北の海の航跡をたどる~『稚泊航路』 #3 開設当時の鉄道と乗り継ぎ状況

1922年(大正11)11月1日、初めて稚内まで鉄道が開通(宗谷線)し、稚内周辺で同時に曲渕、沼川、樺岡、幕別、声問、稚内(稚内停車場)の6駅が開業します。

【天塩線】

1926年(大正15)9月音威子府~幌延経由~稚内間の天塩線が開通。

1930年(昭和5)4月、天塩線は宗谷本線に、それまでの浜頓別経由の宗谷線は、北見線と改称されます。北見線が天北線と改称されるのは、1961年(昭和36)4月のことです。しかし、天北線は、その役目を終えて1989年(平成元)5月1日に廃線となります。

この稚内停車場より稚泊連絡船に乗下船する稚内仮連絡待合所まで約1.6kmあり、旅客は、徒歩かお金を支払って人力車で50銭、馬車(客馬車)10人乗りが一人30銭で冬は馬橇を利用しました。荷物は馬車を使用し延々長蛇の列をなしました。

このように稚泊航路開設時の稚内(大泊を含む)の港などの状況は、施設として脆弱で、乗船客の利便性や安全などは、ほとんど顧みられることはなかったと推察できます。

しかし、稚内港や大泊港の築港が進むにつれ、徐々に改善されていくことになります。

大泊港は、1928年(昭和3)12月15日に大泊港駅が開業し、稚泊航路開業から5年を経て、不便さは解消されます。

しかし、稚内は、1938年(昭和13)12月11日、北防波堤ドームの稚内桟橋駅の開業まで実に16年も待つことになったのです。

では、稚泊航路開業当時の状況を詳しく見ていくことにします。

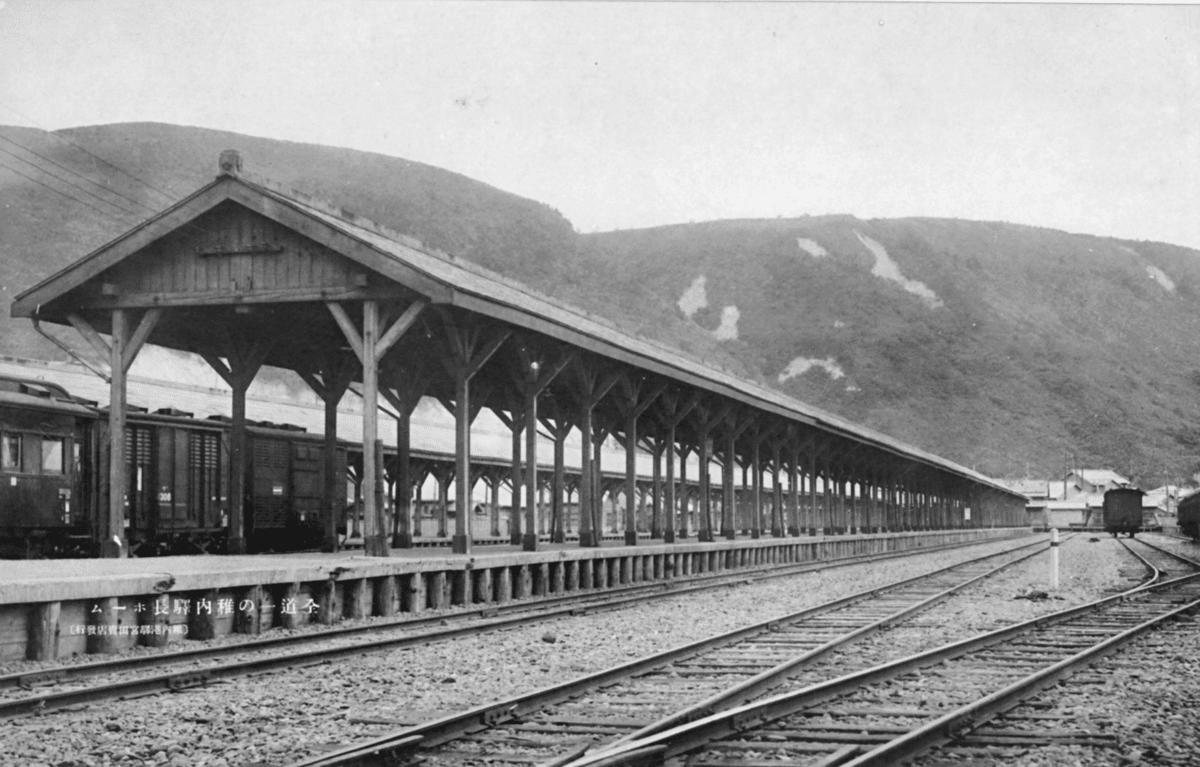

『稚内停車場(のちの南稚内駅)』

稚泊航路が開業する半年ほど前の1922年(大正11)11月1日、宗谷線(浜頓別経由)が稚内(稚内停車場)まで開通します。

1930年(昭和5)までは、一般的に宗谷線と呼ばれることになります。

当時の小樽~稚内間における普通列車による所要時間は15時間44分でした。

開業当時の稚内停車場は、現在のJR南稚内駅よりJR稚内駅方向に約1km離れた北側の場所にありました。

現在、当時の駅の痕跡を見つけることは出来ません。場所は、いまの稚内港郵便局(稚内市港3丁目2-1)がある付近でした。

稚内停車場は、頭端式ホームの駅でありホーム自体は、島式2本で構内には、貨物ヤードもあり広い駅でした。

1939年(昭和14)2月1日、稚内停車場は、南稚内駅に駅名改称されます。

戦後の1952年(昭和27)11月6日、南稚内駅の位置が都市計画上において支障があると指摘されます。

また、国鉄においても南稚内駅~稚内間の列車運転は、南稚内駅構内で折り返し(スイッチバック/500m)運転する不便さもあり、両者の問題を解決するために駅舎の移転が行われました。

■頭端式ホーム(とうたんしきホーム)

始発駅、終着駅またはスイッチバック駅に置いて線路終端側に向けて旅客流動(改札口や階段などがある)プラットホームのこと。現在の阪急電鉄の阪急大阪梅田駅が国内で最大の頭端式ホーム

■島式ホーム(両側ホーム)

1つのホームの両側に線路が敷かれている形状のホーム

『桟橋仮連絡待合所』

開業:1923年(大正12)5月1日

1923年(大正12)5月1日に稚泊航路が開設された時、稚内港は専用の岸壁や待合所がなかったことから北海道庁築港事務所埋立地の一部を借りて土間式(納屋式)の桟橋仮連絡待合所が設置されます(現在のJR稚内駅から100〜150m海側)。

待合所は、漁場の倉庫を改造したような板造りで待合室や貨物室、廊下は、全て土間。子供の頭ぐらいの石がゴロゴロしている状態でした。

建物は、5間(9m)x10間(18m)の広さで仮設されていました。

待合所ができても稚内停車場からの移動方法は従来と変わりません。

乗船客は、稚内停車場よりおもに徒歩で向かいます。乗船客は改札口を通って船着場に移動。

50m位の突堤式桟橋と左側が波除堤のようになっている船溜まりがあり、そこから艀(ハシケ)で沖合600〜700mで沖がかり(停泊中)の連絡船に向かい乗船していました。

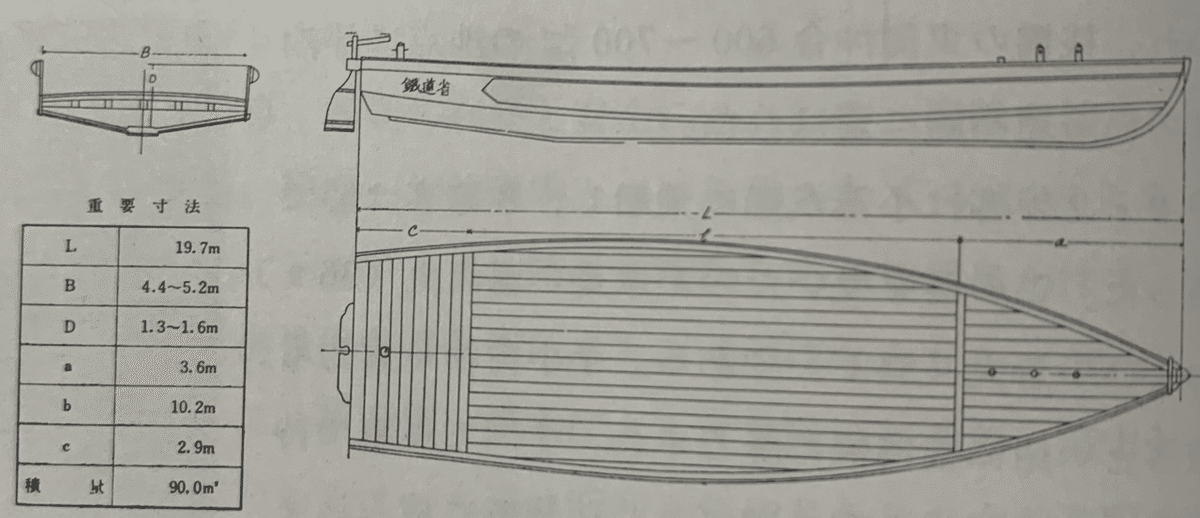

『だるまハシケ』と『平ハシケ』

ハシケには用途別に「客ハシケ」と「貨物ハシケ」に分かれていました。基本的に屋根があるのが客ハシケといわれ別名「だるまハシケ」、屋根のないのは、平ハシケと通称、呼ばれていました。

だるまハシケは、雨や雪が降っている時は便利でしたが屋根に風を受けるので、どうしてもハシケが大きく揺れ、乗客は船酔いに悩まされました。また、天候が悪く波やうねりがある時は、転覆しかねない状態になったので評判はあまり良くなかったといいます。

稚内港では、1924年(大正13)11月26日に「砕氷小型蒸気船 利尻丸」が就航。旅客は、全て利尻丸を使用して乗船できるようになり、一応、ハシケ輸送は無くなります。

しかし、利尻丸がドック入りの場合は、ハシケが復活したそうです。

平ハシケは、主に手荷物、貨物用に使用され、稚内では稚内駅(稚内停車場)より桟橋まで(約1.6km)を馬車か馬橇(冬季)で運搬されました。

手荷物、貨物(動物を含む)を平ハシケに積み込んで利尻丸に曳かれ、沖合に停泊している連絡船まで移送します。

風波が激しい時は、荷物が海水で濡れたりするなど積込作業は困難を極めるものでした。

ハシケの使用は、稚内において1938年(昭和13)12月11日、大泊港は1928年(昭和3)12月5日まで行われています。

ちなみに、客ハシケは、100〜150人、スペースを詰めると200人程度まで乗船できました。貨物は、容積90㎥の積載が可能でした。

『鉄道船入澗』など完成

1924年(大正13)7月、蒸気船の出入りに不便なため、南北75.3m、東西83.3m、波除け80.73m、東西78.85m。

澗内面積7315.3㎡の船入澗が計画され翌1925年(大正14)に完成します。

これは鉄道省により運営されたので鉄道船入澗と言われましたが鉄道関係旅客・貨物ばかりでなく北日本汽船による稚内~本斗間、日本郵船その他の定期・不定期航路用の曳船の停泊地としても使用されます。

稚泊連絡船が1938年(昭和13)に北防波堤ドームでの発着を開始するまでの13年間、貨客の連絡拠点として重要な役割を担いました。

『稚内連絡待合所』新築

新築:1924年(大正13)11月10日

稚内停車場開業から2年後の1924年(大正13)11月10日に、当時の鉄道船入澗に、それまでの急ごしらえの桟橋仮連絡待合所に変わり稚内連絡待合所が建設(新築)されます(通称:稚内桟橋)。

木造平屋建てながら天井も高く、外面は、二階建てのように見えるモダンで素晴らしい建物でしたが稚内停車場からの移動や連絡船の乗下船方法が変わることはありませんでした。

場所は、現在のJR稚内駅の100~150m海寄りです。乗船客は駅舎に横付けされた小型蒸気船「利尻丸」に乗船し沖合いの連絡船に向かいました。

『砕氷小型蒸気船 利尻丸』就航

稚内停車場より稚内連絡待合所への徒歩による移動も不便なことの1つでしたが、乗船客にとって危険なのは、艀(ハシケ)による連絡船までの海上移動でした。

船酔い、しぶき、シケの時の海中転落の恐れ、流氷による運航不能など、これらの乗船客の心配事の解決こそが急務でした。

これらを解決するために1924年(大正13)11月26日、砕氷小型蒸気船『利尻丸』(140㌧)が就航します。

旅客輸送は、艀から利尻丸に切り替えられました。利尻丸の定員は、246人。船内(立ち席、吊り革)は、前部と後部に分かれており、旅客が多い時は、数回に分けて、待合所と連絡船の間を往復しました。

冬でも上甲板に鈴なりに乗船する場合もあったようです。

利尻丸が修理などでドック入りした場合は、従来通り、曳き船による艀輸送が行われました。

『稚内港駅』

駅名改称:1928年(昭和3)12月26日

1928年(昭和3)12月26日、稚内停車場より線路が稚内連絡待合所まで延伸されます(臨港線)。

臨海線は、海側の一部に橋脚を立ててレールが敷設されます。

稚内連絡待合所は、改善され稚内港駅と改称されます。これにより5年半にわたる稚内停車場から1.6kmの徒歩移動は解消されました。

1931年(昭和6)1月23日、連絡船の岸壁係船が開始されますが、北防波堤ドームは、まだ30%ほど残して未完成でした。

連絡船は着岸できましたがレールが敷設されていなかったのです。稚内港駅となっても従来通りの小型蒸気船利尻丸による貨客輸送は継続されます。

レールは、稚内町のメイン通りの一つであった桟橋通り側に敷設され、反対側(稚内港駅側)に鉄道専用の駅舎とホームができたことから鉄道専用の駅舎と連絡船乗換駅の二つの機能を持つ港駅になったのです。

乗船客や鉄道客には便利になったものの、稚内町民にとって市街地側から回り込んで列車に乗るという不便さが生じていました。

当時、稚内停車場から稚内港駅へ移動する列車は、稚内停車場が頭端式ホームであったので、一旦、稚内停車場へ入線したあと、本線に戻ってスイッチバック方式(500m)で稚内港駅へと移動するという面倒なものでした。

『新稚内港駅』(のちの稚内駅)建築

開業:1938年(昭和13)年6月30日

駅名改称:1939年(昭和14)2月1日(稚内駅に改称)

新築移転:1965年/昭和40年9月30日

そこで、1938年(昭和13)6月30日、木造平屋建ての稚内港駅舎(2代目駅舎)が市街地側に新築移転されます。

その後、1939年(昭和14)2月1日、稚内駅と改称されます。

1938年(昭和13)12月11日、稚内北防波堤ドーム内に稚内桟橋駅が開業すると稚内港駅は、その役目を終え、艀による乗船も終了します。

同じ年に稚内港駅舎が新築され、1939年(昭和14)に稚内駅と改称され1965年(昭和40)駅舎が建て替えられ(3代目駅舎)、その後、

2011年(平成23)4月3日新駅舎(4代目駅舎)が暫定開業となり現在に至ります。

参考・引用文献

・「稚内駅・稚泊航路 その歴史の変遷」 大橋幸男 著

・「稚泊連絡船史」 青函船舶鉄道管理局 発行

・「風土記 稚内百年史」 野中長平 著

・「サハリン文化の発信と交流促進による都市観光推進調査 調査報告書」

・「北海道鉄道百年史」 日本国有鉄道北海道総局 発行