北の海の航跡をたどる〜『稚泊航路』 #1 稚泊航路開業前

今から100年前の1923年(大正12)5月1日、『稚泊連絡船(稚泊航路)』の『壱岐丸』が樺太・大泊港から稚内港に到着。

稚内、樺太の住民が長いこと待ち望んだ『稚泊航路』の開業です。

今回は、この『稚泊航路』を始め、それ以前の樺太航路にも注目して、当時の状況や就航船などを紹介しながら”北の海の航跡”をたどってみたいと思います。

稚泊航路開業までの樺太航路

日本の北上とロシアの東進

現在、サハリンと呼ばれる樺太は、日本最北端の地・宗谷岬(稚内市)から最短距離で43キロの海上に浮かぶ島。

面積は7万6400平方キロで北海道とほぼ同じ広さ。元来、樺太は、アイヌ、ニブフ(ニブヒ)、ウィルタなどの少数民族が暮らす地でした。

しかし、東進するロシアと北上する日本が領土争いで衝突することになります。

1854年(安政元)両国は『日露和親条約(下田条約)』を交わし、日本は、ロシアとの通商の扉を開きます。

しかし、その際、樺太(サハリン)がどちらの国に帰属するかは決めていません。

以後、樺太(サハリン)は、両国人の雑居状態が続き、日本人は、サケ、マス、鰊(ニシン)の漁場を開発し、ロシア人は流刑因の収容所(ラーゲリ)を造成します。

1875年(明治8)、『樺太千島交換条約(サンクト・ペテルブルク条約)』が交わされ、サハリンはロシア、千島列島は日本の領土とすみ分けがなされました。

その後、1904年(明治37)日露戦争があり、1905年(明治38)、『日露講和条約(ポーツマス条約)』が交わされ、日本は島の南半分(北緯50度以南)を獲得します。

サハリン南部は、『樺太』と称され日本の施政下となり『樺太庁』が置かれることになります。

ちなみに、樺太庁の第3代長官 平岡定太郎(長官任期1908〜1914)は、文豪・三島由紀夫の祖父にあたります。

樺太命令航路

その頃、樺太との海上交通は、いくつかの航路によって結ばれていました。

しかし、いずれも航路状態(環境)が悪く、特に冬季間における航路確保が困難を極めます。

そこで樺太庁が生活物資の確保と樺太奥地開拓推進のため、船主に補助金を交付して航路の運航を義務付ける命令航路方式によって輸送の確保をはかります。

日本郵船による定期航路開設

この要請に応じた船会社が『日本郵船』です。

『日本郵船』は、日露戦争直後の1905年(明治38)8月21日、貨客船『田子浦丸』(746㌧)を使用し、函館〜小樽〜大泊(現 コルサコフ)間の定期航路を開設します。

これが樺太定期航路のはじまりです。

ただし、運航は、毎週1回だけの夏季のみで港が凍る冬季には休航となりました。

翌年の1906年(明治39)4月、逓信省の航海補助を受けて命令航路となります。

冬季航路は、1908年(明治41)『駿河丸』が、小樽~大泊を12月から3月まで10回航海することによって始まります。

『田子浦丸』

□進水 1869年(明治2)1月

□全長 57.91m

□全幅 7.80m

□速力 11ノット

・1885年(明治18)日本郵船所属となる

・1927年(昭和2)解体

『駿河丸』

□進水 1884年(明治17)4月

□総トン数 721㌧

□全長 54.39m

□全幅 7.77m

□速力 11ノット

□船室 2等8名/3等359名

・1885年(明治18)10月 共同運輸より日本郵船へ転籍

・1910年(明治43)丸一本間合名(小樽市)の所属となる

大阪商船による定期航路開設

『大阪商船』も同じく1909年(明治42)、日本初の砕氷貨客船『大禮丸』(だいれいまる/1240㌧)を樺太水域に投入し、小樽を起点に樺太西海岸と東海岸を北上する二本の定期航路を開設します。

『大禮丸』

□総トン数 1240㌧/当時、数少ない砕氷船

□運航会社 大阪商船➡︎北日本汽船

□運航航路 小樽~大泊~真岡~野田~本斗~泊居

□進水 1904年(明治37)2月

□全長 64.62m

□全幅 9.60m

□速力 12.74ノット

Episode#1 国境画定委員会専属船

1906年(明治39)樺太国境画定委員会に出席する日本側委員289名を乗せ、北樺太のアレクサンドロフスク・サハリンスキーへ送り届けている。大禮丸は、これにより国境画定委員会の専属船として冬季には、ほぼ全ての港が凍結する樺太と北海道を往来することになる。

Episode#2 大禮丸沈没

1924年(大正13)7月27日、大泊から小樽へ向け航行中、濃霧の宗谷海峡・能登呂岬(現 クリリオン岬)沖の二丈岩付近で濃霧のため、岸本汽船所属の『神邦丸』(4736㌧)と衝突、わずか25分で沈没。早川船長以下、乗客乗員175名の犠牲者をだした。船長は、最後まで非常汽笛のヒモを引きながら、船とともに波間に沈んでいったと伝えられています。

また、『神邦丸』は、事故後、1925年(大正14)12月『神洋丸』と船名を変えている。1944年(昭和19)フィリピン海域で空爆により沈没した。

『大禮丸』は、本来、『大阪商船』が中国航路用に建造した船でした。

しかし、日露戦争中に陸軍軍用船として徴用され、北の海で稼働していました。

その際、船首の外側に“鉄兜“をかぶせるように“砕氷船首“を取り付け“急造の砕氷船“としました(1905年/明治38年10月)。

明治末の時点(1912年/明治45年)で、樺太庁命令航路は、合計で10航路。

そのうち小樽と結ぶもの9隻122航海、沿岸交通に従事するもの2隻81航海に達します。

また、航路区間の延長、寄港地の増加も相次ぎます。

一方では、受命者の変更や航路の改廃、統一、途絶などもありました。

航路は多いですが、冬場を通じて運航されたのは、『大禮丸』が就航する航路だけでした。

稚内発の航路も1911年(明治44)8月、樺太庁命令航路として大泊との間に開設された『日本郵船』の『北見丸』(728㌧)の定期航路(1920年/大正9年11月廃止)が5月から10月まで毎月2回で開設されます(夏期12回の定期航海)。

この時、樺太への最短航路の拠点として稚内が大いにクローズアップされることになります。

『北見丸』

□竣工 1987年(明治30)12月

□総トン数 728㌧

□全長 54.86m

□全幅 8.08m

・1901年(明治34)7月 日本郵船の所属となる。船名を「北見丸」

・1922年(大正11)北海郵船㈱に売却

その後、個人船主を含む中小船会社も樺太水域に参入します。その結果、互いに競合しあい、経営難に陥っていきます。

そこで、樺太庁は、各船主に合同を勧めます。

それにより『大阪商船』を軸に発足した新会社『北日本汽船』に統合されます(1914年/大正3年3月)。

『大阪商船』も船ぐるみ、航路を新会社へ譲渡します。

また、『日本郵船』も大正末に同社から分離した『近海郵船』へ北方航路(樺太航路)の運航を同社に委ねます。

以後、樺太航路は、“商船系“の『北日本汽船』がリードし、“郵船系“の『近海郵船』がこれを追いかける構図で発展していきます。

郵船系船舶

樺太航路網形成で遅れをとっていた郵船ですが、就航船に関しては”商船系”より見るべき船がありました。

『大禮丸』を含め中国航路からの転用船が目立つ『北日本汽船』の船舶に対し、郵船は、明治末にロシアから購入した砕氷貨客船『弘前丸』と姉妹船『上川丸』を樺太航路に就航させます。

郵船の樺太航路は、結氷する大泊(現 コルサコフ)を拠点としていた為、専用の砕氷船を必要としていたのです。

『弘前丸』

□運航会社 日本郵船➡︎近海郵船

□就航路線 小樽〜大泊〜真岡の樺太西海岸線

□上川丸とは、姉妹船。イギリスで竣工(1902年/明治35)12月

□総トン数 1354㌧

□全長 73.15m

□全幅 10.67m

□速力 13.4ノット

・1923年(大正12)近海郵船設立により日本郵船より転籍

Episode#1

1936年(昭和11)7月 樺太・能登呂半島の宗仁岬沖で座礁。弘前丸の乗客乗員は、通りかかった稚泊航路連絡船『宗谷丸』によって救助されている。その後、船体は放棄された。

『上川丸』

□運航会社 日本郵船

□就航路線 小樽〜大泊〜真岡の樺太西海岸線

□弘前丸とは、姉妹船。イギリスで竣工(1903年/明治36年5月)

□総トン数 1465㌧

□全長 73.15m

□全幅 10.66m

□速力 11ノット

Episode#1 井上円了が乗船

1907年(明治40) 井上円了(仏教哲学者・私立学校『哲学館』(現 東洋大学の前身)の創設者)は、上川丸で樺太へ渡り、4日間、講演を行なっている。

Episode#2 利尻島で座礁

1919年(大正8)2月 利尻島沖で座礁。救助不能となり、その後、廃船

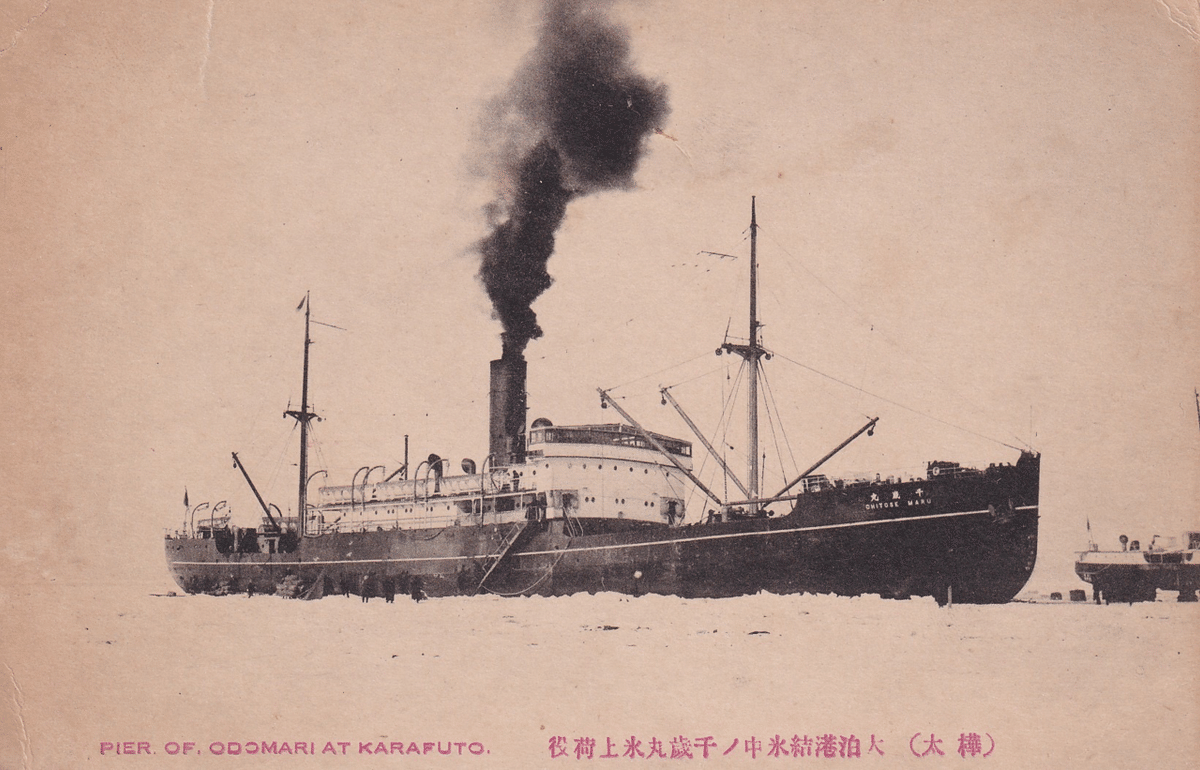

1921年(大正10)日本郵船は、上川丸の代船として新造砕氷船『千歳丸』(2669㌧)を6月に配船した。

1920年(大正10)における樺太庁の命令航路は、『北日本汽船』『日本郵船』『北海郵船㈱』の3社を中心とする208航海でした。

しかし、この当時、配船されていた船舶は、1000㌧たらずのものが多く、輸送目的も貨物主体であり、旅客設備も十分でなく、性能からみても『北日本汽船』の『大禮丸』(1240㌧)、『日本郵船』の『千歳丸』(2669㌧)が耐氷船と呼ばれる程度の砕氷構造にすぎませんでした。その他の船舶は、冬季航海に耐えず、各航路とも、ほとんど4月から10月までの夏季航海に制約されていたました。

『千歳丸』(わが国最初の国産砕氷客船)

□竣工1921年(大正10)横浜船渠※

□運航会社 日本郵船⇒近海郵船

□運航路線 夏季 函館~小樽~大泊~真岡 / 冬季 小樽~大泊

□総トン数 2669㌧

□全長 91.44m

□全幅 13.11m

□速力 15.2ノット

□旅客定員 387人

・戦後は、引揚船として稼働。1949年(昭和24)8月より真岡と函館間の復員輸送に従事。

・1952年(昭和27)より日本郵船が新設した沖縄航路の定期貨客船

・1961年(昭和36)解体売却され40年の生涯を閉じている

※横浜船渠では後の稚泊航路「宗谷丸」や日本海運史上最大の砕氷貨客船「高島丸」も建造されている

同じく1920年(大正10)『北海郵船㈱』が北海道庁命令補助航路として小樽~稚内間定期航路を5月から12月まで毎月2回で開設し、さらに大泊まで延長します。

延長区間である稚内~大泊間(就航船は、『大典丸』651㌧)は、4月から10月まで毎月4回の運航とされ、樺太庁がこの区間の補助を行いました(樺太庁命令航路)。

しかし、『日本郵船』が1920年(大正9)11月に10年間に及んだ稚内~大泊間定期航路を廃止した為、稚内は、『北海郵船㈱』の小樽~大泊間における“寄港地”となり、当然、稚内から大泊への交通は利便性の悪さ(減便のため)が増していきます。

このことが”定期的な稚泊航路の開業”を待望する理由の一つとなっていきます。

『大典丸』

□進水 1915年(大正4)

□総トン数 651㌧

□全長 53.34m

□全幅 7.92m

□速力 11.5ノット

□客室 1等4名/2等22名/3等150名

・1911年(大正11)北海郵船の所属となる

当時、樺太との交通は、すべて小樽港を起点としていたため、海上輸送の距離が長く(大泊港までは227マイル)、航海時間にして約1昼夜を要していました。

旅なれない乗客は、船酔いなどの不安、不快感におそわれました。

しかも、荒天、濃霧などの天候状態に左右され欠航も多かったことから、鉄道建設が進むにつれて北海道・樺太間の交通拠点を短縮すべきであるとの要望が強くなります。

1922年(大正11)11月1日、宗谷本線(元 天北線/1989年(平成元)5月1日廃線)が開通するに及び、稚内・大泊間の航路開設の声は、官民共通のものとして大きくなっていきます。

その後、航路開設について紆余曲折があり、樺太庁の財政事情も絡んで難航を続けましたが、最終的に樺太庁の同意が得られます。

1923年(大正12)3月27日、鉄道省運輸局長と樺太庁長官との間に航路に関する協定書及び樺太庁鉄道と内地鉄道との連帯運輸契約書が締結されました。

1921年(大正10)末期から猛烈に始められた稚泊航路開設運動は、ようやく実り、1923年(大正12)4月19日鉄道省告示で同年5月1日大泊出港から営業を開始することになりました。

また、稚泊航路開設と同時に、ダイヤ改正も実施され、それまで釧路行きだった急行1列車が稚泊連絡船に接続する直通列車として設けられたので、ここに本州~北海道~樺太を結ぶルートが形成されました。

いわゆる”樺太が近くなる”ダイヤ改正になったのです。

これにより上野発22時の列車に乗ると57時間あまりで樺太へ直行できるばかりではなく、国鉄と樺太鉄道の間で“連帯運輸”が開始されたので“直通乗車券”を購入できるようになりました。

また、手荷物や貨物も直通輸送ルートも確立されたのです。

このあと旅客や貨物が急増することになっていきます。

このことは、樺太が”旅が可能な地域”としてクローズアップされてきたことを意味しています。

参考・引用文献

・「樺太文学の旅」 発行 ㈱共同文化社

・「北海道鉄道百年史」 発行 日本国有鉄道北海道総局

・「風土記 稚内百年史」 発行 野中 長平

・「宮澤賢治とサハリン」 発行 東洋書店

・「ウィキペディア」

・「サハリン~鉄路1000キロを行く」 発行 日本交通公社

・「北海道略史」 発行 北海道総務部文書課

・「地理 特集サハリン」 発行 古今書院