北の海の航跡をたどる〜『稚泊航路』 番外編 『稚泊連絡船に接続した幻のSL急行』

プロローグ

日露戦争(1904年〜1905年)の勝利によって樺太の南半分(北緯50度以南)を得た日本は、大泊への定期航路(稚泊航路)を開設します。

稚内までの鉄道開通とともに、稚泊連絡船に接続する優等列車も設定されます。

それは、上野から大泊まで3日(2泊3日の約46時間)あまりの旅の一部でした。

改めて“天北鉄道“の創世期について触れてみます。

「天塩線」は、旭川〜宗谷(稚内)間289.7kmのうちの旭川〜名寄間の76kmで1897年(明治30)6月に旭川から名寄に向かって工事が進められました。

工事は順調に進み着工6年後の1903年(明治36)8月に全線区が竣工し、翌9月より営業が開始されます。

しかし、「天塩線」は、1903年(明治36)旭川〜名寄間の鉄道敷設が完了のまま、その後の日露戦争の勃発による財政上の理由から延長工事がストップします。

状況を察知した地元稚内では、「鉄道速成同盟会」が結成され、1906年(明治39)貴族院へ、翌1907年(明治40)には衆議院と貴族院への請願書提出を行います。しかし、後発の他線区が開通していきました。

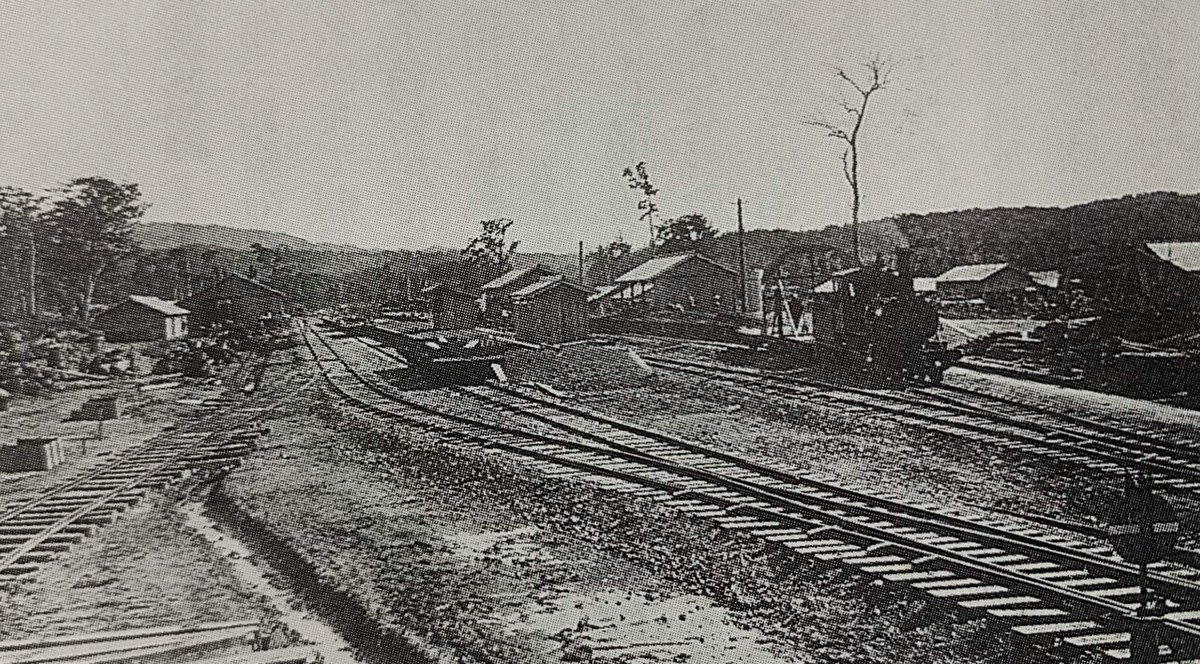

1909年(明治42)9月

日本領土となった南樺太への連絡路として鉄道院は名寄〜稚内間の工事再開を決定し実地測量に入ります。

1912年(大正元)9月21日

天塩線が『宗谷線と改称』されます。また、11月、名寄〜音威子府まで鉄道が開通します。

その先の延長コースで深刻な様相になります。

それは、音威子府から稚内を目指すルートは、2案が検討されていました。

オホーツク海ルートが決定されるのは、名寄〜音威子府間の工事が行われていた1912年(明治45)5月のことです。

音威子府から天塩原野を経て日本海岸に出て稚内に至るルートは、土地が肥沃で農耕地に適し、木材豊富、石炭・石油資源もあり将来有望として道庁も積極的に移民を推奨し沿線には、既に4000戸20,000人が入植していました。

一方、音威子府からオホーツク海岸に出て稚内に至るルート、のちの宗谷線(路線名称が北見線となったり、戦後は天北線となったりとヤヤコシイ)沿線は、農耕地に適さず、ほとんどは牧場用地としてのみの価値しかないという状況でした。

しかし、宗谷線沿線の鉱区権や森林所有権を有する大資本企業と政治家(のちに憲政会幹部となる大同倶楽部の安達謙蔵議員や佐々友房議員ら)は、開拓者が生活する宗谷線ルートを選択せず“未開の地“、天北ルートを決定します。

なぜ、迂回する宗谷線(北見線/天北線)が先行したのか。大きな疑問です。

”原野の詩人”と呼ばれた更科源蔵は、その著書でその事業について核心に触れることを述べています。

■土地の古老に聞いた猿払原野の宗谷線(北見線/天北線)建設時の話

「昔、あの辺は、鬱蒼とした赤エゾマツの大密林だったんだよ。明治の末までは、木というものには価値がなくて、開拓の邪魔者だったんだが、赤エゾマツだけは、楽器材として最優秀だったので、ある財閥がそれに目をつけて

1万町歩払い下げを受けたんだな。そして、大正の初めに今の天北線をつけさした(敷設させた)。ひどいもんだ。自分の土地の木材を運び出すのに、国の鉄道をつけさすんだからね。そうして天北の赤エゾマツに天塩松という名をつけて浜松楽器材にして、あそこを坊主の原野にしてしまったんだ」

上記の更科源蔵の著書から思うことは、今も昔も鉄道建設には金(利権)と政治はつきものだということ。

明治維新後、政府は北海道の土地すべて国有化(一部は皇室の御料林)し、開墾という名目で財閥や旧士族らにタダ同然の値で払い下げを行った(1881年/明治14年・開拓使官有物払下げ事件)。

広大な土地を入手した彼らは、そこから金になる産業を興します。とりわけ、多かったのは鉱業と林業です。

当時の旭川鉄道運輸所長も、「音威子府〜小頓別間は、その大部分を森林が占め、戸数は、わずか7戸しかない。小頓別自体にしても100戸ばかりで鉄道を敷く意味を持ち合わせていない。

今回の開通は、木材運輸を主とするしかなく、営業的利益を上げられるか疑わしい」と発言して利権がらみの利私利私欲の鉄道建設を批判しています。

1914年(大正3)音威子府〜小頓別間が開通します。続いて1916(大正5)〜1920年(大正9)中頓別〜鬼志別まで部分開業を重ね、1922年(大正12)11月1日、宗谷線・旭川〜稚内(現 南稚内)が全通しました。

この鉄道建設の裏側に過酷なタコ労働と言われた、労務者の血と汗と涙によって工事を完遂させた歴史の1ページがあったことを忘れてはならない。

当時、沿線の開拓者は、他に適当な現金収入がなかったので、男性も女性も子供も鉄道事業に従事しました。

「鉄道建設は、他と同様、タコ部屋労働が主力であり、土工は、厳重なタコ部屋で起居し馬のごとく酷使された。病気で働けなくなった者は、弁当1つ持たせ追い返した。逃亡した者は、棒頭で見せしめの折檻。その状況は、筆舌に表すことはできない」という話が伝わっています。

1971年(大正6)3月

天塩線の音威子府以北の線路選定当時、オホーツク海岸経由に先を越された区間は、時の政友会の東武衆議院議員らの紹介で請願を継続、その後、同地域の開発上からも必要であるとの認識が高まっていき、1917年(大正6)3月に着工されることになる。

工事は、第一次世界大戦や関東大震災のために資材調達が思うようにできず工事は進みませんでした。

天塩川沿いの工事は、絶壁の岩山を掘るなど難工事の連続で多くの犠牲者を出している。

しかも、工事請負人の栗原組の配下には名だたる下請け業者がおり、各所に土工部屋(タコ部屋)が設けられて苛酷な強制労働が日常茶飯事のごとく行われていました。

鉄道工事の着手とともに天塩川を流れる溺死体があとを絶たず、また、逃亡者も多かったといいます。特に音威子府渓谷と神路渓谷が地形的にみても難工事で犠牲者も突出していたといいます。

こうした作業員の霊を慰めるために後年、音威子府村の真覚寺境内に殉職者141人の名前を刻んだ『天塩線工事殉難者の碑』が建立されました(建立者 栗原組)。

また、1922年(大正11)7月からは、稚内側からも工事に着手し、稚内(現 南稚内)〜兜沼間が1924年(大正13)6月、残る兜沼〜問寒別間は、1926年(大正15)9月25日に開通し、これで音威子府〜稚内(日本海岸ルート)間が全線開通します。

なお、1930年(昭和5)4月に天塩線は宗谷本線、これまでのオホーツク海岸経由の宗谷線は北見線と改称されます。戦後、1961年(昭和36)4月には天北線と改称されます(1989年・平成元5月1日全線廃止)

1922年(大正11)11月1日

この時、時刻改正して、小樽〜稚内間列車(所要15時間44分)を函館桟橋〜釧路間急行列車に接続させ新設している

1923年(大正12)5月1日

稚内と樺太を結ぶ稚泊連絡船開設に合わせ、函館桟橋〜稚内間に1・2等寝台車や洋食堂車を連結した各等急行1・2列車(急行区間は滝川まで)が登場(所要22時間59分)

『食堂列車』北海道における食堂車連結は、1916年(大正5)4月、二路線の列車に“和食堂車“を連結し、浅田屋浅田清に営業を許可したのが最初です。その後、1918年(大正7)9月に、この列車を“洋食堂車“に改装します。

■函館〜稚内港間 1・2列車(洋食堂車)

■函館〜釧路間 403・404列車(洋食堂車)

1936年(昭和11)6月、道内線列車食堂営業を担当していなかった浅田屋浅田清は、みかど(株)後藤鉄二郎に指定替になります。神戸のみかど(株)は、全国列車食堂の45%を制する列車食堂の大手でした。1938年(昭和13)9月15日鉄道省の指導により戦時統合の一環として、それまで食堂車や駅構内で食堂業務を行ってきた「みかど(株)」を含む6社(伯養軒、精養軒、東松亭、みかど株式会社、東洋軒、共進亭)から出資を受け業務を譲り受ける形で設立されたのが『日本食堂』です。その駅構内食堂の第一号店舗となるのが日本食堂設立3ヶ月後の12月11日に営業を開始した『稚内桟橋駅構内の日本食堂』です。

1924年(大正13)6月1日改正

急行区間を名寄まで延長し、道内における最優等列車の地位を確保した(所要21時間58分)

■当時の稚泊航路の列車時刻に合わせてたダイヤ

1便 稚内発 22時30分 大泊着 06時30分(翌日)

2便 大泊発 22時00分 稚内着 06時00分(翌日)

旅客・貨物輸送は小樽から稚内へ流れ、運航回数の増加が求められた。

1924年(大正13)8月13日、稚泊航路は、2船運航を開始。夏期は、毎日運航が実現する。

東京・上野〜大泊(下り)の所要は、56時間30分であった。

当時、東京から樺太へ向かうと、下り801列車が上野発22時00分〜青森着 15時15分(2日目)、青函連絡船1便が青森発16時45分〜函館桟橋着21時15分、1列車が函館発22時20分〜稚内着20時18分(3日目)、稚泊連絡船第1便稚内港発22時30分〜大泊港着06時30分(4日目)

樺太から東京へ向かう場合は、

稚泊航路第2便大泊発22時00分〜稚内港着06時00分(2日目)

2列車稚内発08時25分〜函館桟橋着06時17分(3日目)、青函航路2便函館桟橋発07時30分〜青森着12時00分、上り802列車 青森発13時30分〜上野着07時00分(4日目)

1926年(大正15)8月15日改正

急行1・2列車の所要時間が、約30分短縮され、さらに同年9月25日に天塩線(現 宗谷本線)が全通したため、同列車は、宗谷線(のちの北見線・天北線)から天塩線経由に変更されました。

また、夏季は、急行区間を稚内までとして所要時間20時間45分、冬季は、名寄までとして所要時間21時間37分としているが、これは、稚泊航路が夏季が夜行便、冬季は、昼行便のため、これに合わせて時間調整をしたためです。

1928年(昭和3)9月10日改正

接続する列車・函館桟橋〜稚内間の急行1・2列車が長輪線(現 室蘭本線)経由になり、急行203・204列車に列番変更された。9月23日に進水した新造砕氷船「亜庭丸」の就航により連絡船の便名も3・4便(冬季変3・変4便)とされました。

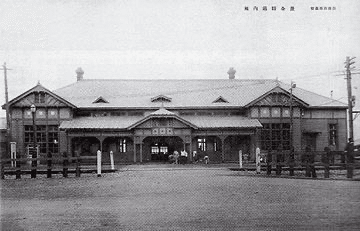

1928年(昭和3)12月26日

宗谷線・稚内(現 南稚内)〜稚内港駅(稚内駅)が開通。

それまで列車で到着した旅客は、通称「稚内桟橋」まで約1.6kmを徒歩で移動する不便さが解消され、乗り継ぎが便利なものになった。

稚泊連絡船も稚内発08時00分、稚内着19時00分、冬季の変4便稚内着15時00分。

列車運転時刻も下り203列車は、函館発12時30分〜稚内着06時32分(翌日)、上り204列車は、稚内港発21時45分〜函館着16時30分(翌日)となり、青函連絡船は、3・4便、本州は、急行103・104列車に接続するようになりました。

1930年(昭和5)4月1日

天塩線が宗谷本線を名乗ることになり、旭川~音威子府~幌延~稚内間を結ぶメイン路線が定着します。

同時に浜頓別経由の宗谷線は北見線と改称されサブの存在となり、名実ともに”主従(本線・支線)関係”が逆転してしまったのです。

1934年(昭和9)12月1日改正

函館〜稚内港間に急行201〜204列車の2往復(冬季は203・204列車が函館桟橋〜札幌間の3・4列車)が運転されるようになりました。

*二往復とも室蘭本線経由函館〜稚内間とし、これに函館本線経由函館〜札幌間を長万部までと供に併結した。これは、稚泊航路の夏季夜間運航便に接続して函館〜稚内港間を日着の15時41分運転、冬季は、昼間運航便に接続して夜行17時28分運転の夏冬ダイヤにしたものである。

■参考(下り)

急行203 函館発06時00分〜稚内港着21時41分(翌日)

寝台205 函館発11時40分〜稚内港着08時42分(翌日)

夏季連絡船 夏季・稚内発23時30分 冬季・稚内発08時50分

■参考(上り)

急行204食堂車 稚内港発06時30分〜函館着11時37分(翌日)

急行206食堂車 稚内港発08時15分〜函館着05時40分(翌日)

夏季連絡船 夏季 04時50分着々と冬季連絡船16時30分着

■鉄道省の公式ガイドブック「日本案内記・北海道編」での稚内紹介

「稚内町。北海道最北の都会で、暖流の関係上、厳冬の頃にも海水が凍らない。樺太に対する交通の要地にあたり、大泊、本斗と定期船の便がある。人口2万。終着の稚内港駅まで函館から急行で21時間、普通で23時間。1日平均の乗降客432人。主な発貨物は鮮魚、塩干魚、海藻、主な着貨物は丸太、石炭、米」

1937年(昭和12)函館〜稚内港間、急行列車の夏季日着ダイヤを廃止

稚泊航路が夏季夜間運航を廃止したのに伴い、函館〜稚内港間の急行列車の夏季日着ダイヤを廃止、室蘭本線経由の急行203・204列車は、函館本線経由の夜行ダイヤの急行1・2列車に変更となりました。

稚泊航路も夏・冬を共通ダイヤとし昼航便のみとなりました。

運航時間は、1便稚内発08時50分〜大泊着16時50分、2便は大泊発12時00分〜稚内着20時00分でした。

同年7月7日の日中戦争勃発により軍事輸送という戦時体制に組み込まれ、道内急行列車なども運転休止にお込まれました。

1938年(昭和13)12月11日

『稚内桟橋駅』が開業

1931年(昭和6)から着工した北防波堤ドーム工事が1936年(昭和11)に完成。

「稚内桟橋駅」の開業により列車も延長運転され、樺太往来は便利になった。

1920年(大正9)の築港工事着工より18年目の稚内港改良工事の完成を意味するものでした。

1941年(昭和16)12月8日

太平洋戦争開戦により次第に軍事輸送が優先となり、時刻改正のたびに優等列車の削減が行われました。

稚泊航路は、1日1往復が運航されていたものの、1942年(昭和17)秋になるとアメリカ潜水艦が出没するようになり、さらに浮遊機雷の流入で安全な航海ができない状況でした。

1943年(昭和18)10月15日

急行1・2列車は網走行、稚内桟橋駅行は、急行3・4列車に変更となりました。

1944年(昭和19)4月1日

さらに戦況が不利となり急行1・2列車が廃止となります。

道内唯一の急行列車運転(全国で8往復中)函館〜稚内桟橋駅間1往復だけとなりました。

所要時間16時間44分。

■1944年(昭和19)当時の東京・上野から樺太・豊原までのダイヤ

上野発 19時00分(急行)

青森着 07時48分 2日目

青森港発 時刻不明(青函航路)

函館港着 時刻不明

函館発 13時20分(急行)

稚内着 06時06分 3日目

稚内港発 時刻不明(稚泊航路)

大泊港着 時刻不明

大泊発 15時55分

豊原着 17時50分

*戦況が厳しくなった為、各連絡船の時刻は不明となっている

*所要時間は、1925年(大正14)とほぼ同じの2泊3日で46時間50分

エピローグ

しかし、1945年(昭和20)3月20日、空襲激化による輸送対策として、急行は、東京〜下関間1往復以外、全廃されました。

稚泊航路連絡列車として活躍してきた急行列車は、これにより幕を閉じることになりました。

稚泊航路が運航停止、事実上の航路廃止となるのは、それから5ヶ月後の8月24日のことです。

参考・引用文献

・「稚内駅・稚泊航路 その歴史の変遷」 大橋幸男 著

・「北海道鉄道百年史」 日本国有鉄道北海道総局 発行