ツァラトゥストラはかく語りき

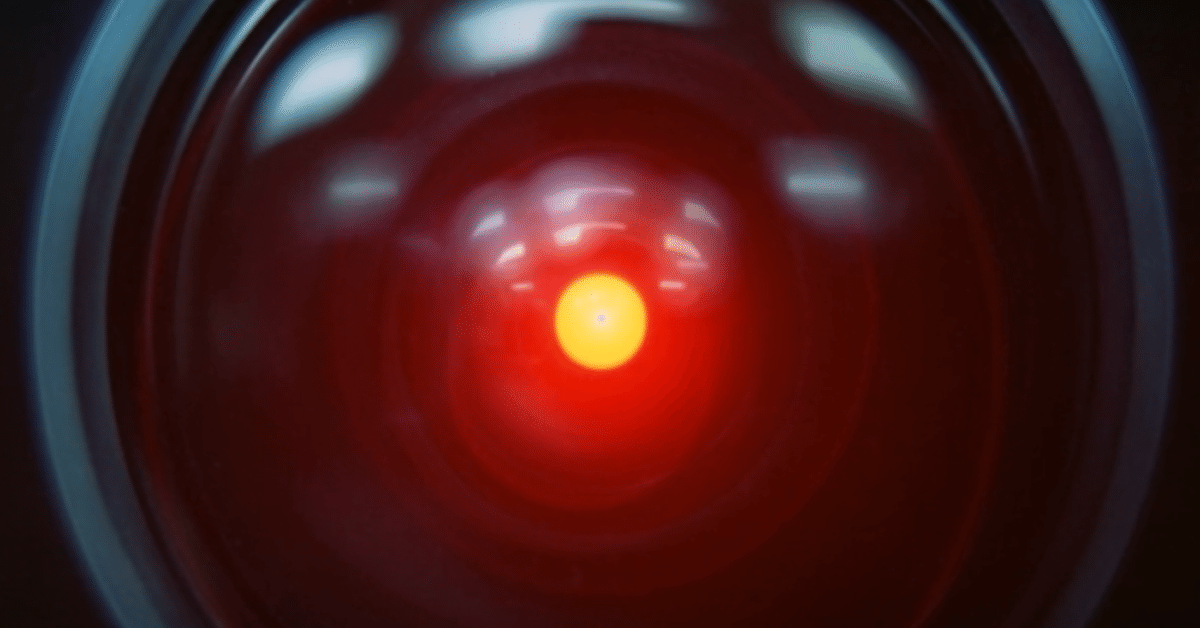

「2001年宇宙の旅」を生まれて初めて観た。

不朽の名作

この映画公開以降、映画やアートだけに限らずすべてのジャンルに多大な影響を与えてきたという話だけはあちこちから聞いていたので、そんな映画って一体どんな映画なのよ?!と不思議でならなかった。

小さい頃から両親に連れられ映画を見に行ったり、大人になってからもそれなりにいろんな映画は見てきたつもりだったので、本作を見るタイミングは山ほどあったし、「よし!見よう」とスタンバイしたこともあったが、結局見ずに今まで生きてきた。

敢えて見ることを避けていたようにも思える。

それは何故なのか自分でもよくわからない。

ひょんなことで映画評論家の町山智浩さんという方の存在を知った。

公開されてから長い間、多くの人が「2001年宇宙の旅」を理解できなかったそうで

(原作を読めばすぐにわかるらしいのだが、公開から遅れて三ヶ月後に小説を発売させるというキューブリック監督の意図的な工作があったとも言われている)

ならば、自分(町山さん)が映画評論家になって解説をしようと思ったきっかけの作品でもあるのだそう。

さすがきっかけになっただけあって、知識の豊富さがとてつもない。

その中でも特に分かりやすく解説してくれてるコンテンツがあったので、これは今観るしかない!と、町山さんの解説を十分に聞いた後、鑑賞した。

町山さんの解説を聞かずに見ていたら、おそらくなにがなんだかまったく分からない映画だったであろう。

映画史上最も難解な映画とレッテルを貼られたのがよくわかる。

見ている側に想像させるにはあまりにも作品内の情報量が少ない。

後半ではトリップしているようなシーンが延々と続き、クスリでぶっ飛んでいる人が作った映画だと言われても無理はない。

しかし、一つ一つのシーン全てに意味があり、公開直前まではきちんとしたナレーションが折り込まれていて、撮影も完了して流すシーンもたくさんあったようで、さらに冒頭には科学的な専門家たちによる解説が流れてから本編がスタートする予定だったらしい。

それを省いたのは、うまく表現しきれなかった当時の技術力の乏しさという時代背景と、キューブリックによる「美しさを求めた」結果なのかもしれないと、自分なりに解釈した。

宇宙空間に漂いながら流れるクラシックも、闇の中でおどろおどろしく流れる曲も、心地よい。美しい。

1968年に公開されたものなので、製作時期はさらに前だろう。

今のようなCGや高度な技術は皆無だった。

映写機を使ったり、アニメーションで描いたり、コマ撮りで表現する、そんなアナログ技術の中でこの映画のすべてを表現するには限界があったのだという。

今の時代にこの映画を見ると、前衛的な現代音楽や映像もある程度は理解できるようになってきているが、当時この映画を観た人たちはあまりにも先を行き過ぎているキューブリックの表現力についていけなかったと思う。

少しネタバレするが、

猿人が骨で骨を砕くシーンは大いに感動した。

【ここから わたしたち人類のすべてが始まった】

ということが、恐ろしく美しく壮大に、そしてそれを一瞬にして表現されていたからだ。

もしこの映画を見たことない人、あるいは見たことあるけど全然意味わからなかった、という人は

是非、町山さんの解説動画(YouTubeなどにあります)を見てから見てください。

良くも悪くも、この映画への視点と感性と人類に対する想いがガラッと変わります。

この流れで「2001年〜」の17年後に公開された続編「2010」も鑑賞した。

続編のほうが断然セリフも多く、「2001年〜」では解説不足だったナレーションも増えていて、見ている人たちを混乱に招く部分は少ないと思うが、個人的にはやはり「2001年〜」のほうが断然、美しい作品だと感じました。

とにかく1シーン1シーンすばらしい。

2時間半ひたすらアート作品を見させられているような気分になる。

とにかく余計なものを除きまくっていたら、こんなんできちゃいました〜って感じですね。

これがまさに“引きの美学”と云うものでしょうか

今さらながら、とんでもない映画を知ってしまいました。