星が鮮明に見える方向

ようやく寒い日が増えてきましたね。今日の静岡はけっこう暑くて、11月なのに日中半袖で大丈夫なくらいでしたが・・

冬は空が澄んでいて景色はくっきり見えますよね。

望遠鏡で見る景色では、同じ日でも見る方向によって鮮明さは変わることが知られています。

肉眼でもそうだと思いますが、望遠鏡だとよりくっきり見えるので、差を感じやすいんだと思います。

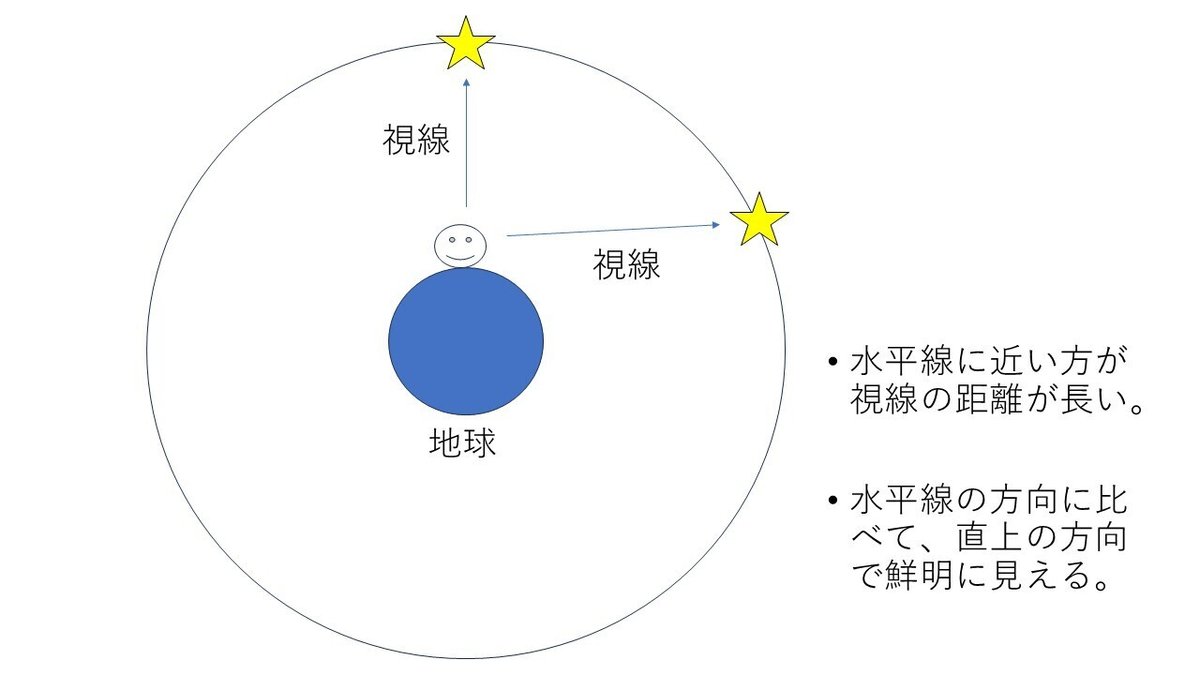

どの方向がより星が鮮明に見えるのか、答えは真上の方向です。

空の透明度は、遠くの景色ほど下がる可能性が高まります。

大気中にチリや蒸気などがあると綺麗に見えにくいので、見る距離が長いほどその影響を受けます。

観測する天体の高度が低い場合、長い距離で大気を通過するため、高度が高い場合と比較し透明度が下がります。

ちなみに、冬の空は湿度が低く大気が安定しているため、空が澄んで見えるようです。

星空を観望する際の条件として、周囲が明るいと星は見えにくくなります。

街灯の明かりなどを大気中の水蒸気やチリが反射・散乱し、空全体を明るくしてしまいます。

このような明かりを背景光といい、背景光が強いと天体の光が埋もれて見えにくくなります。

また、望遠鏡で見る場合は、大気のゆらぎで天体の像がゆらいだり広がる現象があります。

シーイングという尺度で表され、大気中の風が強い場合や高度が低い場合は影響が大きくなり、鮮明に見えにくくなります。

夕日はなぜ赤いのか

視線の方向と距離でいうと、日中の空の色の変化についても説明がつきます。

青空は、空に散乱している青色の光をヒトの目は認識しています。

青色の光は波長が短いため散乱しやすい特徴があります。

ただ、夕方になると太陽に対する視線の距離が伸びるため、大気中で青色の光が散乱し目に届かず、波長の長い赤色の光が認識されます。

太陽の光そのものが時間によって変わるわけではなく、ヒトの感じ方で色の知覚に変化を生じます。

太陽光を直接見ると失明の恐れもあるので、昼間の空を見る際は気をつけてください。

夜空を見上げる際は、首を痛めない程度に、真上を見てみましょう。姿勢も良くなりそうですね。