アジアさすらいの日々ー中国編⑪(見当たらないビザと受付の女の子)

<前回までの旅>

…中国入国4日目、僕は日本からの荷物をバックパックに詰め、早くも無錫を発つ事を決めた。4時間後の列車の切符を買い、動物園を通り抜け、目に留まったケンタッキーで快適に過ごした。そして駅を間違えながらも電車に乗り込み、向かったのは南京。ホステル周辺は繁華街で心躍ったのも束の間、ホステルではビザと入国スタンプが押された紙を紛失したことが発覚。それがないならこのホステルには泊まれないと受付の女の子に言われて…

**********************************

9月25日(日)

時刻はもう7時になろうとしていた。受付の女の子は怒っているのか困っているのかわからないような口調で「ビザはどこ?ビザはどこ?」と連呼している。僕はもう一度ウエストポーチの中、全てのポケットを確認するがそのたった一枚の紙は見つからない。バックパックの中の荷物も上からどんどん取り出していくのだが、僕はもうその紙をなくしていることを悟っている。

普段から整理好きな僕にとって、ウエストポーチの中かスケジュール帳の間に挟まっていなければそれはもう紛失したことと同義である。一心不乱にバックパックの中を漁っているのは、頭に血が上っている彼女へのアピールでしかなく、一生懸命探している素振りによって少しでも状況が好転すればいいと願っていた。もはやその一刹那において僕ができる唯一の行動は、目の前で腕組みをしている彼女の怒りを鎮めることだけなのだ。

ただ僕の健闘もむなしく、彼女の眉間のしわはみるみる深くなっていく。そして話も十分に通じない僕に対して半分あきらめような表情を浮かべたその時、誰かが入り口の方から歩いてくるのが見え、同時に彼女がその男を呼び止めた。

「横山さん!」

それは僕が生まれた国、日本で何度も聞いたことのある名前だった。

彼女の目線の先を見ると、そこには若手考古学者のようでエンジニアにも見える、眼鏡をかけて無精ひげを生やした30歳代中ごろの男が立っていた。彼女は受付のカウンターに彼を呼びつけ、何やら英語で話し始めた。そして一通り説明を聞いた彼は驚きつつも極めて理知的な声でこう言った。

「ビザを見せてほしいっていってるけど、、」

そうなのだ。それはわかっているのだ。ただないものはないのである。僕は彼に、無くしたことを改めて彼女に伝えてもらうと、ようやく彼女は状況を完全に把握し、あきらめた様子でビリヤードに興じていた背の高い男のところへ行き、何やら話し始めた。

まだ完全に状況が呑み込めていない横山さんに対し、船での入国ではビザは別の紙でもらうこと、そしてその紙を恐らく昨日泊まったホステルのどこかに忘れてしまったということを話し、通訳してくれたお礼をひとこと言った。大学の研究員のような知的な職業にでも就いているのだろうか、彼は落ち着いた表情で「全然大丈夫ですよ」と言いつつ僕の状況を心配してくれた。

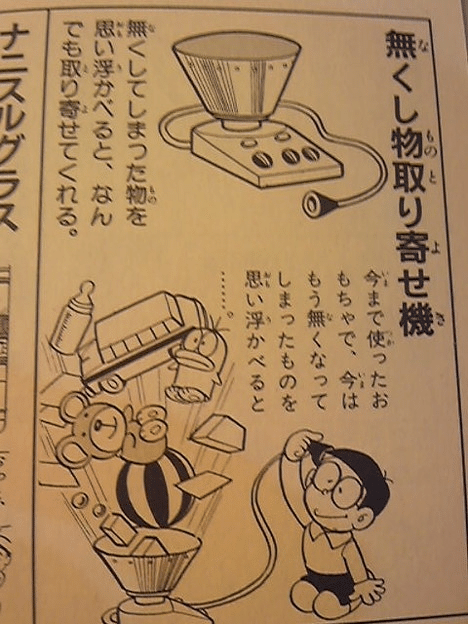

ただ彼の頭脳がいくら優れていたとしても、彼の性格がいくら慈愛に満ちていたとしても、ないものを出すことはできない。僕が今欲しているのは現実的な手段で手助けをしてくれる人よりも、存在しないものを生み出してくれるドラえもんのようなフィクション的な人物なのだ。

そんな現実逃避のようなことを考えている間に、彼女は背の高い男との話を終えたようで、こちらに戻ってきた。彼女の表情は変わらず仏頂面のままで、今にもその口からため息が漏れそうだったが、どこかスッキリした雰囲気も醸し出していた。そして僕の前に立ち、こう切り出した。

「本当にないの?全部探した?」

「本当にない。たぶんどこかでなくしたみたい。」

「そう。今マスターに相談してきたんだけど…」

他の客と普通にビリヤードを楽しんでいたあの背の高い男はマスターだったのか、もしビザの紙があったらそんな驚きもあっただろうが、今となってはそんな事は些末な情報だった。

僕は張り詰めた空気の中でその後の情報に耳を傾けた。

「そう、それで?」

「今晩は泊まっていいらしいから、部屋でもう一度ゆっくり探して。」

その言葉にどれだけ安心しただろうか。

僕は身体中から力が抜けていくのを感じ、大きく息を吐きながら「ありがとう、助かった」と彼女に微笑みかけると、ようやく彼女からも笑みがこぼれた。結局のところ、ビザの紙の問題は何も解決していないのだけれど、僕は一人旅2日目にして野宿となってしまう危機をとりあえずは回避することに成功したのである。

**********************************

すんでのところで窮地を逃れた僕は8人部屋のドミトリー料金40元を彼女に払い、ようやくロッカーの鍵を手にすることができた。ようやくゆっくりできる、そんな気持ちと共に部屋まで行き、ドアを開けるとそこはまだ暗闇に包まれていた。手探りで壁にあった電気のスイッチをつけるとベッドの上に置かれた3つの大きなバックパックがその姿を現した。見渡してみると、そこには4つの2段ベッドがあり、3つのベッドの下段にはすでに誰かのバックパックと中の荷物が雑然と置かれていたため、僕も同様に最後の2段ベッドの下段を自分のバックパックで占有することにした。上段の方がセキュリティ的にもプライバシー的にもいいのだが、少しでも動くとベッドがきしんで下段の宿泊者に気を使ってしまうことが難点で、何より移動の利便性では下段の方が段違いに優れている。

早速荷物をベッドの縁にチェーン鍵で固定すると、僕は少し遅めの夕食を食べに外へ出ることにした。時刻はもう9時になっていて開いているレストランがあるかどうか不安だったが、繁華街で観光客も多いということもあって、いくつかの場所はまだ入れそうだった。僕はその中から日本でいうファミリーレストランのような、席の間隔が広くて明るめの定食屋に入ることにした。ドアを開けると、レジのところにケータイをいじりながら座っている茶髪の若い女の子が「歓迎光臨(いらっしゃいませ)」とやる気のなさそうな声で出迎えてくれ、店には客が数えるほどしかいなかった。

(店は下の写真ほど明るくなく、きれいでもなかったが、席と席の幅が広く、質素な雰囲気はこんな感じ。)

僕はレジ上に置いてあった写真付きのメニューから回鍋肉と青椒肉絲のハーフのような料理とライスを注文した。料理人たちは繁忙時間を過ぎていたことからもう客席の方へ出てきていてまかないを食べたり新聞を読んだりしていたが、女の子が注文を伝えにいくとそのうちの1人が面倒くさそうに厨房の方へ行き、鍋を振り始めた。

ほどなく料理が僕のテーブルに運ばれてきたのだが、ライスがついておらず、結局僕はライス抜きでそのピリ辛の料理を食べ切ってしまう羽目になった(実際は忘れられていただけだったのだが、ご飯はあとから持ってくるのが中国の文化だと思い、そのまま食べ終わってしまった)。その後支払いを済ませ、外に出てから店を振り返ると、早くも女の子はケータイをいじり始め、料理人はいつの間にか2客の椅子の上で横になっていた。

ホステルの部屋に戻ると、僕のちょうどはす向かいのベッドの上で欧米系の男が本を読んでいて、すでに寝支度は済ませている様子だった。スウェーデンとかデンマークなど北欧の国から来たのだろうか、背が高く面長の顔立ちをした彼が読書をしている姿はまさに「世界の車窓から」の一場面に出てきそうだったが、それを伝えたところで特に喜ばないだろうし、そもそもそんな英語力は僕には備わっていなかった。僕は彼に軽く会釈をし、彼もそれに返したが、「今日の社交時間は完全に終わった」と言わんばかりに彼はすぐ読みかけの本に目をやり、僕もそれに応えるかのように自らの作業に没頭することにした。

**********************************

もう3回目ではあるのだが、ホステルのドミトリールームというのは奇妙な空間である。当然であるが、僕は今まで家族と同じ部屋で寝たこともあるし、1年前までは当時の彼女と一緒に暮らしていた。またホテルの住み込みバイトをしているときは他の従業員と相部屋だったし、何度か泊まったことがあるスーパー銭湯ではおじさん臭のする雑魚寝スペースの中で夜を越したこともあった。

ただドミトリー部屋というのはこれらの環境とはまた違う、一つの文化があり、それでいて宿泊者の関係性にも独自のものがあった。それは家族や従業員同士ほどは深くないのだが、スーパー銭湯の客同士のような全くの他人でもない、心地よい空間だった。どちらも暇を持て余してる旅人で、同じように地方を転々としているため話題には事欠かず、それでいて話したくなければさっさと部屋を出ればいい。たった数日の関係性では「一緒にいなければならない」といった圧力もなく、いざとなれば宿泊料の500円ぽっちを捨ててホテルを出ていってもいいのだ。つまりそこには関係性からの自由があり、それは周りの人間関係に完全に没頭できない当時の僕にとってはとても貴重なものだった。

**********************************

そろそろ夜遅くなってきたと言うことで僕は部屋の前にあったシャワールームで汗を流し、部屋に戻ると時刻はそろそろ12時になるくらいだった。既に電気は消えていて、先ほどの彼はベッドに取り付けられているライトをつけて本を読んでいた。今回は特に彼に会釈をすることもなく、僕は自分のベッドのライトをつけ、スケジュール帳を見ながら今後の予定を考えることにした。そう、まずはビザの問題を片付けなければならないのだ。

…とはいえ、何をどうすればいいのか。こんなトラブルが起きたときの対処法が載っているような旅行ガイドブックなどはないし、何より言葉が通じない。そして10分ほど考えた末、一つの結論にたどり着いた。

……国に頼るしかない。そう、在中国日本大使館である。となればまずは大使館に電話をかけなければならない――――次の行動は設定された。

とはいえ大使館の電話番号はどこで調べればいいのか…と思っていると、さっき受付の彼女がフロント前のパソコンが無料で使えると言っていたことを思い出した。僕は静かに部屋を出て2階へ降り、パソコンの電源ボタンを押してみた。よく考えればインターネットで直接大使館にメールを送ったりこのトラブルの対処法などを調べればよかったのかもしれないが、当時の僕はそんなことには考えが及ばず、ただ大使館を調べてその電話番号をメモするだけで精一杯だった。僕のインターネットリテラシーが非常に低かったのもあるのだが、15年前はちょうど過渡期で、インターネットにも今ほど情報があふれているわけではなかった。

一仕事を終えて部屋に戻ると、もう部屋のライトも彼のベッドのライトも消えていて、僕も寝支度を始めることにした。まだ眠気は来ておらず、静かに小説でも読もうとしたのだが、そのとき突然部屋のドアが開き、物音を気にしながら誰かが入ってきた。―――さっきの受付の女の子だった。

僕は驚きながら、「どうしたの?」と声をかけると、

「私の部屋はあそこだから。」

とちょうど僕の部屋とカーテン一枚で仕切られた奥のスペースを指さした。見てみるとそこにはロッカーをうまく配置して作られた小さなスペースがあり、若い女の子が着るような服や小物がそのカーテンの隙間から顔を見せていた。そして会話もそのままにそそくさと中に入っていくと、寝る準備を始めている彼女の物音がカーテン越しに聞こえてきた。

カーテンで隔てられているとはいうものの、一つの部屋の中で起きているのは僕たち二人だけ。部屋の電気はすでに消えていて、僕のベッドのほの暗い電球と彼女のスペースから漏れる光だけが部屋の一部を微かに照らしている。僕は彼女が気になってなかなか眠れる気分にならない。彼女の部屋からは衣擦れの音だけが聞こえてきて、その音は僕をより一層ドキドキさせていた。僕は横になりながら小説の文章を目で追っていたが、内容は全く頭に入らずに同じページを何度も頭から読み返すという循環に陥っていた。

……そして10分が経った。

なかなか電気を消さない僕を心配したのだろうか、あるいは部屋を真っ暗にしないと寝られないタイプで、早く消してくれと文句を言いに来たのか、彼女がカーテンの向こうから出てきてこう言った。

「寝ないの?寒い?」

「ああ、ちょっと寒いけど大丈夫。ちょっと考えることがあって、、。」

「早く寝てね。明日いろいろしないといけないし、、。」

彼女はそう言うとまたカーテンの向こうに戻っていき、すぐに戻ってきたのだが、その手には大きめの布団が抱えられていた。

「使って。余っているやつだから。」

単にホステルの従業員としてのサービスで持ってきてくれたのかもしれないし、1人の人間として僕の体を気遣ってくれたのかもしれない。本心はわからないが、僕はさっきとは全く違う彼女の優しさを感じていた。

「ありがとう。これでぐっすり眠れそうだよ。」

すると彼女は満足そうに部屋に戻っていき、間もなく彼女の部屋は暗くなった。

そして2分後、僕のベッドのライトも本日の役目を終え、心地よい静寂が部屋を包み込む。僕は暖かい布団の中でゆっくりと意識が遠のいていく感覚を覚えるのだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?