空間〈機能から様相へ〉

書評_036

松川研究室B2 水野祐紀

書籍情報

書籍:空間〈機能から様相へ〉

著者:原広司

出版社:岩波現代文庫

著者について

原 広司(はら ひろし)

東京大学名誉教授。日本建築学会賞作品賞・大賞、村野藤吾賞を受賞。世界初の連結超高層ビル梅田スカイビルや京都駅ビル、札幌ドームなどを設計したことで知られる日本の建築家。

本著の概要

本著は原広司氏による、現代建築の今後の切り口を「様相論」という考え方によって展開しようと試み、近代建築を代表させる主義である、「機能主義」にとってかわる建築様式を模索しようとするものである。原氏はドイツの建築家である、ミース・ファン・デル・ローエが考えの始まりとされる、ユニヴァーサルスペースを本著の第一章にあたる、「均質空間論」において、「均質空間」という言葉でとらえ、この空間に対して原氏は本章において以下のように表現している。

マルクスやその後の思想家たちによって豊かな意味を与えられている自由は、均質空間を理念とする現実の空間の中では、獲得不可能であることが将来ますます鮮明になるだろう。

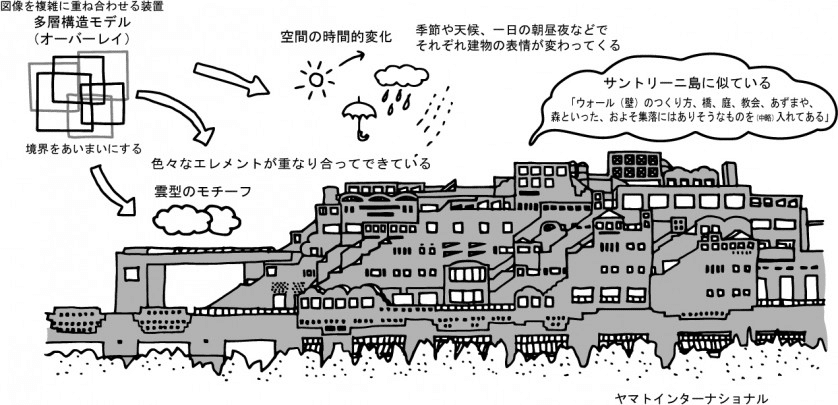

このように、原氏は近代建築に対して、否定的な立場をとるところから本著は始まる。原氏は今後の時代においては空間に様々な解釈をもたせることが可能とされていた「均質空間」では、「空間の時間的変化」の概念を内包させ、ものごとの境界を曖昧にすることができないと考えた。この問題提起に対して、原氏は見えがかり・外見・あらわれ・表情・記号・雰囲気・たたずまい(本著p241) などの表紀が指し示している空間の現象を、「様相論(modality)」と呼び、これらの表記は自然・場所・制度・文化・様式・言語学的な秩序・幾何学・構築にかかわる技術や技法、等などのレベルが異なった様々な概念に依存して表出するとされている。様相論をもってして現代建築のありかたを考えていこうと試みたのが本著である。そのため、本著の第二章にあたる「<部分と全体の論理>についてのブリコラージュ」において、様相論の出発点を「ちぎれた図」と表現し、様相の事例やなぜ様相に目を向けるかを言語化している。そして第三章にあたる、「境界論」において、ものごとの境界を曖昧にすることが可能である「様相」をいかにして成していくかを原氏が展覧会に向けて作ったとされる「多層構造モデル」などを用いて説いている。この第三章をもとにして、「コンセプチュアルな建築模型としてのこの作品を言葉に変換した」と原氏が題しているのが、第四章と最終章にあたる「機能から様相」と「<非ず非ず>と日本の空間的伝統」である。

松川研究室では、書評_009にて当時のB4であった野田元が同書で書評を投稿しているので本書評を読む前に一読していただきたい。

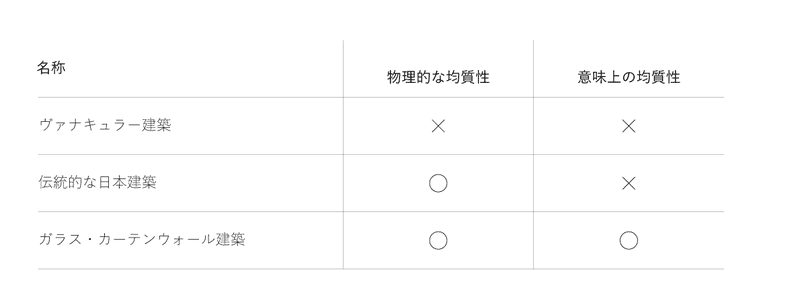

この書評では、主に「均質空間論」と「機能から様相へ」の二章について深く言及されている。野田は「均質空間論」について、原氏は均質性を「物理的な均質性」と「意味上の均質性」の二つに分けていると指摘している。近代建築の総体を見直すと同時に古典的な建築やヴァナキュラーな建築を振り返るようになったと、原氏も言及していることから、野田は以下の図を用いた簡単に比較をまとめ、「均質」とは何かをこれらを比較することから解き、いかにミースが作り出したユニヴァーサルスペースが均質空間であるかを考えている。

そして、野田の書評の「機能から様相へ」では、ローレンス・レッシグ (2007) 「CODE Version 2.0」や青木淳 (2004) 「原っぱと遊園地」を用いて「機能」に対する再定義をおこない、現代建築を「様相論」とともに考えようと野田は試みている。

野田が「機能主義建築」と「均質空間」の間を考えることで様相論を用いた現代建築を切り取ったのに対し、今回の書評では、著者が本書を読んでいて現代建築の在り方をとらえる際の手がかりになると考え、新たな考えを得た「境界論」を切り口にし、<様相>の現代建築における位置づけや、可能性について触れていければと思う。

「境界論」

原氏がとなえる、「境界論」とその先にある「様相論」を考えるためには、原氏が設計した実際の作品を事例として出しながら原氏がどのような試みを行ったかを考えるのがわかりやすいだろう。境界論や様相論を考える前に、野田の書評にも触れられていた原氏の集落調査の試みについてふれておきたい。原氏は本書の中において、

近代建築の総体を見直すと同時に古典的な建築やヴァナキュラーな建築を振り返るようになった。

と述べており、実際にヴァナキュラーな建築や集落の特性を以下のように記述している。

建築や集落と地域とが対応しており、建築や集落が「場所を生成している」、「場所と融合している」などの言い回しによって説明されるような意味で、場所性をもっている。こうした特性のため、建築や集落の見えがかりは、地域を示標となりうる。

建築や集落の空間の状態は、自然の周期的な変化に応じて、あるいはこれを和らげたり、増幅するかたちで変化する。

社会的な諸関係がある程度物象化されていて、制度が可視的になっている。また、通常は隠されている空間に関連した制度が、儀式や祭り、規約の違反がおこった時などに可視的になる。

集落のような建築を要素とする集合にあっては、要素間に、同一あるいは類似と差異のネットワークが認められ、この構造が集落のルースなあるいはタイトな一体性を表出している。

これらのヴァナキュラーな建築や集落の調査として有名な人物として、バーナード・ルドフスキーがあげられるだろう。彼は、ニューヨーク近代美術館にて、1964年に開催した「建築家なしの建築」展において、それまで行ってきた調査を、「風土的」・「無名の」・「自然発生的」・「土着的」・「田園的」という5つ言葉で展示を構成し、「建築家なしの建築」という言葉を近代建築に投げかけた。そして、その展覧会をまとめた書籍として「Architecture Without Architects(建築家なしの建築)」が出版される。その中で氏はヴァナキュラーな建築や集落について以下のように述べている。

「無名の工匠たちの哲学と知識が産業社会の人間に建築的霊感の豊かさで未知の源泉をあたえる」

この言葉は、近代建築においてヴァナキュラーな建築に目を向ける一つの契機となったのは間違いないだろう。

しかし、原氏のヴァナキュラーな建築や集落の調査の目的として、上記の特性の四点を踏まえると、バーナード・ルドフスキーが挙げた5つの言葉をとらえるための調査ではなく、これら5つの言葉を生み出す根源の共通項、つまり、この四つの特性を成立させる「カタ」を探る目的であったのではないかと私は考える。そしてこの調査の試みは均質的ではなく、境界が曖昧である空間をつくる「様相論」の思想の基として形成されていることは、野田の「古い建築との違い」の表のヴァナキュラー建築の特性からも裏付けることができるだろう。

そして上記であげた四つの特性は、原氏が重視している「空間の時間的変化」の建築への内包の可能性や境界の曖昧さを示しているのではないかと私は考える。そして、これらの特性は原氏がとなえる「様相」を内包することができる建築のカタの足掛かりになる調査であったことも合点がいく。つまり、バーナード・ルドフスキーの言葉からの、ヴァナキュラーな建築に対する見方からの再考や進展を原氏は試みているといえるだろう。

建築における境界

原氏は建築がもたらす境界について、以下のように述べている

芸術や建築はもろもろの境界の存在理由を定義する。

建築や都市にあらわれる境界の性質は、生きる上うえで設定される非物質的な境界一般においてもあらわれるのではないかと、私は推測する。

このように、原氏は建築がもたらす境界の性質には、非物質的な境界一般にまで効果はおよぶと考えており、その考えを基にした自身の建築設計の試みを<閉じた空間>から出発したとし、現在にいたるまでの三段階にわけている。

第一段階

<有効体>という、風船のようなものに孔や窓をあけることによってできる建物であり、面に孔あけるというい意味で、二次元的であると捉える。境界面を穿孔する。

第二段階

<反射性住居>という、立体的な孔を作ろうとする試み。奥行きが深い門のような建物であり、三次元的であると捉える。境界を利用して、三次元の孔をあける。

引用:「東西アスファルト事業協同組合講演録」

https://www.tozai-as.or.jp/mytech/94/94_hara02.html

第三段階(現在)

<いたるところ、街角のような建築>と表現し、これを実現する方法が、

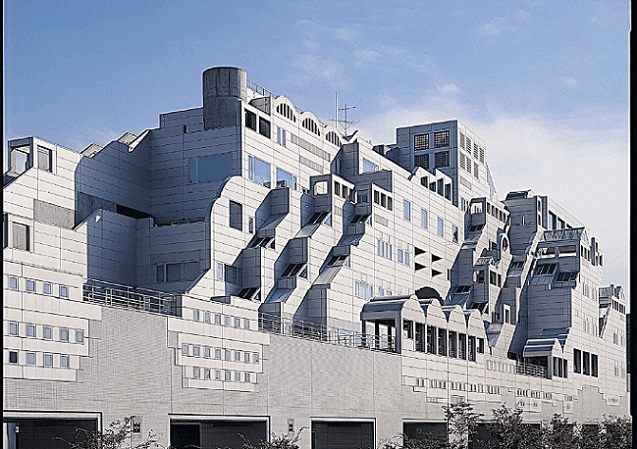

<多層構造>である。立体的な孔である第二段階から、<様相>を表現するために、四次元的な孔を漠然と構想した。この建築的表出を、境界がもたらす空間的効果に期待して目指している。

引用:繊研新聞社「繊維・ファッション業界の名建築」

https://senken.co.jp/posts/architecture2015

引用「建築思想図鑑」

http://touron.aij.or.jp/2017/04/3587

建築の三つの要素の境界

本書では、もっとも単純なかたちで建築の要素を分解すると、以下の三つになると述べており、これらは、屋根らしきもの、周壁らしきもの、床らしきものが誘起する空間性を表示する記号であるとしてきしている。(p169)

<エンクロージャー>

塀や城壁、国境も当てはまる。<ルーフ>

大きな屋根や小さな屋根、切妻屋根も当てはまる。<フロア>

広場や空地、地形も当てはまる。

原氏は上記の独立した三つの概念的境界に建築は分解されると述べており、都合のよい順序でそれらに意味を附与し、より抽象的な概念に仕立てるとともに、本来の交換と媒介の働きをする<空間>に接近しようと試みている。

本書を読んで

原氏は境界論において、近代建築の機能主義は周辺環境における境界を明確にしたと考えていると言えるだろう。しかし、現代建築の<カタチ>に求められているのは多様な空間解釈が生まれる場であると原氏は指摘している。筆者もこの現代の建築においての<カタチ>に対する考え方は同意しており、時間的な変化を内包させた<カタチ>というものは、「時」が変化することに応じて、多様な<カチ>を生み出すことができるのだろう。そして、この<カタチ>を生み出す手法として提案されているのが、「様相論」であり、建築と周辺環境との境界を曖昧にし、両者の繋がりを豊かなものにするものであると筆者は解釈している。機能主義の<カタチ>に<カチ>を内包してしまうのか、均質空間の<カタチ>から様々な<カチ>を読み取らせるのかという、言わば両極端なものの、間を縫うような提案を本書ではしているのではないだろうか。この両極端なものは、書評#034_こころの情報学にて挙がった、ギブスンのアフォーダンス理論とユクスキュルの環世界の議論と類似しているだろう。

境界とバナキュラー建築

原氏は、文中において、バナキュラー建築の特性をあげており、本書評においても四点あげた。その中で、境界との関係性が特に深いと考えられるバナキュラー建築の特性として、「建築や集落の空間の状態は、自然の周期的な変化に応じて、あるいはこれを和らげたり、増幅するかたちで変化する。」という点だろう。これは、<カタチ>の<カチ>を住民が読み取り、変化に応じて、<カタチ>の転用をはかり新たな<カチ>を生み出していくといえるだろう。時が経過していくに連れて、<カチ>が重なっていくといえる。これは、原氏の自身の建築活動の第三段階(現在)にあたる、<多層構造>(オーバーレイ)の仕組みと類似している。そして、バナキュラー建築における、<カタチ>の転用を支えているのは、その地域に根付いている文化形成などの<カタ>が存在するからだろう。原氏は、均質空間は明確な境界が存在することで、豊かな<カチ>を与えられないと考え、境界を曖昧にするということに着眼点をおき、近代建築の総体を見直すと同時に古典的な建築やヴァナキュラーな建築を振り返るようになったと本書でも語っている。オーバーレイを行っていくことで、明確に存在した境界が薄れていき、曖昧な空間が出来上がると考えているのだ。

バナキュラー建築とセルフビルド

筆者は本書を読む以前から、単純な<カタ>を設計することで多様な<カタチ>がユーザーにて作られる「セルフビルド」に興味を持っていた。しかしながら、なぜ魅力的に感じるのか、なぜ興味を抱いているのかを言語化することができなかった。本書を読み、空間の時間的変化を内包させることが建築に複雑性を生み出し、周辺環境との境界を曖昧にし繋がりを豊かなものにすることができるとされる、様相論という考え方を知り、上記の疑問が解消された。ユーザーに<カタチ>を委ねることで出来上がっていく「セルフビルド」は、<カタチ>の<カチ>を複数のセルフビルダーが読み取り、その時々の変化に応じて、<カタチ>の転用をはかり新たな<カチ>を生み出していくことで、結果的に空間の時間的な変化を内包しているのではないだろうか。<カチ>の随時的なアップデートが可能であると言えるだろう。この形成の仕組みは、バナキュラー建築の形成と発展の仕組みと類似していると考えることができ、バナキュラー建築とセルフビルドは両者とも、「建築家なしの建築」と言えるのではないだろうか。

今回議論したいこと

筆者は今回、原氏が目的とする境界を曖昧にする<カタチ>の形成のアプローチとして、「建築家なしの建築」としてバナキュラー建築とセルフビルドの事例をあげ提示した。これは松川研で度々上がってくる、<カタ>の建築家と言えるだろう。しかし、スタジオの授業などを通して、<カタチ>を作る建築の側面も現在学んでいる我々としては、<カタチ>の建築家という、言い換えるならば、「建築家ありの建築」としてのアプローチで時の変化とともに、<カチ>を重ねていき、境界を曖昧にさせていく考えもあるのではないだろうか。そこで今回の書評ゼミで議論したいのは、「建築家なしの建築」と「建築家ありの建築」にわかれて、<カチ>をどのようにして時の変化とともに重ねていくかを議論したい。

参考文献

原広司 「空間〈機能から様相へ〉」

バーナード・ルドフスキー 「建築家なしの建築」

西垣通 「こころの情報学」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?